昨年度の調査に引き続き,再びビクトリア湖にて1ヶ月間のフィールドワークを行ないました。今回は4名での合同調査となり,前回以上に多様な調査を行なうことができました。

2018-11-24~28 出発~ダルエスサラーム到着~ムワンザ入り

先発隊としてまずは我々2名(東工大相原,東京農業大学奥山さん)が現地入りする事となりました。今回はカタール航空を使い,ドーハを経由してのタンザニア入りです。前回同様,スーツケースに大量の研究機材を押し込めて制限重量ギリギリでの出発になりました。

道中のトラブルも無く,25日無事ダルエスサラームへ。翌日26日にはタンザニア水産研究所(TAFIRI)研究部長のMzighani博士と1年ぶりに再会し,新メンバーの紹介や本調査の趣旨説明などを行ないました。27日早朝発の国内線でムワンザへ向かいます。TAFIRIムワンザ支所で支所長のMsiba博士や長年の研究パートナーであるMrosso研究員に挨拶し,早速調査の準備を開始を始めます。私を除いたメンバー3名は非常に限られた時間しか調査を行なう時間が取れなかったため,調査日にトラブルが発生しないようしっかり前準備を行なわねばなりません。28日は機材の買い出しや調査アシスタントとの打合わせを慌ただしく行ない,いつもよりハイペースで29日の調査初日を迎える事になりました。

夜明け前にダルエスサラームを発つ小型プロペラ機。横風が強いと結構揺れます

ムワンザにて購入した機材一式。前回の調査で不足分を把握していたので,準備はスムーズに進みました

2018-11-29 調査開始

29日調査開始。いつものように初日は近場で慣らし運転です。昨年メンテしたボートとボートエンジンは快調そのもの。1年ぶりの調査となるアシスタント勢も慣れたもので,非常に快調な滑り出しとなりました。

今回が初の海外フィールドワークになる東京農大の奥山さん。小さな調査ボートを前にちょっと不安げ?

陸で標本処理中,2本目の網を回収に向かうスタッフ。南国生まれで日焼けには自信があるという奥山さん,敢えて半袖でのビクトリア湖デビューです

標本1個体目は昨年同様

Haplochromis sp. "thick skin"。鮮やかな赤い体色で見分けが付きやすいので,真っ先に選びやすいのです

同じく赤い体色が特徴の

Pundamilia nyererei。この2種を野外で即座に識別できるようになれば,ビクトリアシクリッド分類の初級クリアと言って良いでしょう

幻の魚食性シクリッド

Haplochromis sp. "odd upper"が採れてビックリ。ナイルパーチの侵入でもっとも被害を被り大半が絶滅してしまったグループで,大きなアゴと鋭い歯が特徴です

魚食性シクリッドを湖から駆逐した「侵略的外来魚」ナイルパーチ

Lates niloticus。我々生物学者の視点ではビクトリア湖の多様性を損なった憎き敵ですが,タンザニアの漁民にとっては収入を飛躍的に向上させた救いの神でもあります。ナイルパーチ(外来生物)がもたらす恩恵を損なわず,いかにビクトリア湖シクリッド(在来生物)の多様性を維持していくか――ビクトリア湖のみならず全世界的な課題であると言えます

コイ科の小魚で,最も安価でポピュラーなタンパク源として地元民に愛されているダガー

Rastrineobola argentea。昨年度のレポートでは干物しかお見せできませんでしたが,生鮮個体はこんな形をしています。「ダガー」は特定の魚種を指す名称ではなく,タンガニイカ湖にはタンガニイカ湖のダガーが,海沿いには海産のダガーがいます。どうやら「小魚」程度の意味であるようです。

2018-11-30 調査継続,ハイギョ入手

我々の調査では,フィールドワークの翌日は標本整理や機材のメンテナンスのためフィールドに出ません。つまり1日おきに調査を行なっているのですが,今回は時間が無いため,多少無理をして連日調査を進めました。30日はいつもの調査地Kilimo島でシクリッドを採集しつつ,近隣の漁村でハイギョ

Protopterus aethiopicusの聞込みを行ないました。

午前中の網で目当ての「唇シクリッド」こと

Haplochromis chilotesを1個体採集し,「なかなか良い出だしだね」と談笑しながら漁村に向かいます。村に辿り着いて挨拶していると,奥から漁師がニコニコしながら水の張ったバケツを持ってきました。濁った水を覗いてみると,生きたハイギョが泳いでいます。昨日に調査スタッフのMhoja氏が知り合いに電話で連絡を入れており,運が良ければ採集情報が……と思っていたらいきなりの大当たり。奥山さんの目的が生きたハイギョの採集だったので,調査2日目にしていきなり目的達成となりました。大喜びでハイギョを買い上げ,早々に調査を切り上げてTAFIRIに帰還。ラボで急ぎサンプル処理をして,日が暮れる前にはサンプル処理を終えました。夜はゲストハウスで調査成功を祝して乾杯。夕食後の酒呑み話は調査隊の楽しみの一つです。

恒例のサンプリングポイント,Kilimo島。今年もお世話になります

肥厚した唇が特徴的なシクリッド,

Haplochromis chilotes。TAFIRI近隣で本種がコンスタントに採れるのはこの島以外にありません。コンスタントとはいっても,1回の調査で1匹か2匹が精々のレア種ですが……今年は何故か結構な頻度で採集でき嬉しい誤算でした。

Kilimo島近くの漁村。船着き場がありますが,ただ単に砂浜に船を乗り上げただけです。我々の船が近づくと物見高い村人が集まってきます。

タライのなかで泳ぐハイギョ

Protopterus aethiopicus3個体。早朝に刺網で採れたそうで,頭や胴体に肌色の擦れ傷が見られます。空気呼吸を行ない,乾期には土中に繭を作って夏眠するという非常にユニークな習性をもつ魚として有名です。

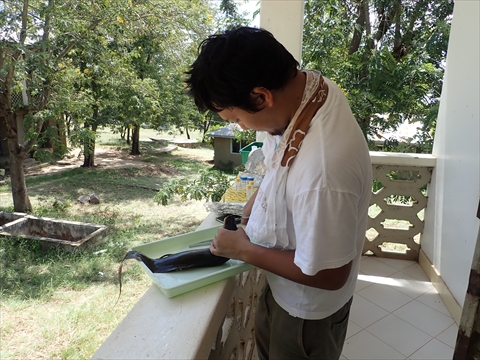

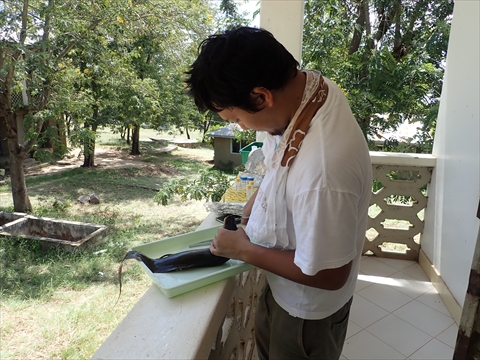

ラボに持ち帰ってハイギョの鼻の解剖を始める奥山さん。鼻の周囲には分厚く堅い骨が密集し解剖は困難を極めました。

ハイギョの下あごを切除し,上あごから鼻に該当する器官を露出させます。(写真提供: 奥山健太郎)

系統学的観点では,ハイギョは一般的な魚類(真骨魚類)よりも哺乳類などの陸上型脊椎動物(四足動物)により近縁な生物です。四足動物の鼻の構造は真骨魚類と大きく異なり,四足動物の祖先が陸上に進出する際に大きな進化イベントがあったと推測されます。ハイギョは水中に生息する生物ですが鰓呼吸と肺呼吸を併用し(漢字では肺魚と書きます),鼻に相当する器官は真骨魚類と四足動物の中間のような形質を有しています。奥山さんは,ハイギョの「鼻」でどのような遺伝子が発現しているのかを明らかにすることでその機能を精査し,四足動物の鼻がどのように進化したのかを解明しようとしています。

おそらく過去の調査で見つかっていないシクリッド新種(?)

Haplochromis sp. 赤い体色と体型は

Lithochromis rufusにやや似ていますが,より大きく分厚い体や比較的肥厚した唇,唇に半ば埋没した歯等が異なり,頭部の形態はPsammochromis群に近い印象を受けます。過去の調査で何度もシクリッドを採集した場所ですが,未だに見た事の無い種が出現するのがビクトリア湖の興味深いところであり,また難しいところでもあります。

比較対象に,体色の似た

Lithochromis rufusと頭部形態の似たPsammochromis群の一種

Haplochromis sp. "rock riponianus を。微妙な形態の相違,雰囲気が伝わるでしょうか?

2018-12-03 野崎隊到着

我々の到着から1週間遅れて,東京大学の

野崎先生と国立環境研究所の

松崎さんがムワンザに到着しました。二人は藻類の専門家で,今回の調査ではアフリカ古代湖の藻類の分類,特にボルボックスと呼ばれる緑藻の調査のために来られました。

数万年から数千万年の歴史を持つ古代湖は世界的に見ても非常に希少な環境で,それぞれの湖で固有の動物が進化しています。ビクトリア湖固有のシクリッドはその最も顕著な一例ですが,動物のみならず植物や藻類においても古代湖固有の種が進化している可能性があります。アフリカ古代湖の藻類についてはこれまでほぼ手付かずの状態でしたので,お二人とも期待に胸躍らせての到着となりました。

今回,野崎隊の滞在期間が限られているため急ぎ準備を進めます。TAFIRI職員への挨拶を済ませ,私物の荷ほどきもそこそこに機材のセットアップを始めます。藻類は生息環境や発生のステージで形態が変化するため,条件を揃えた環境で形態を観察しないと種同定ができません。そのため,野外での観察のみならず培養株の維持が不可欠です。採集した水を実体顕微鏡で観察し,これはと思う個体を極細のガラス管で吸い出して培地に移し替えるという,非常に精密な作業が必要になります。野崎先生と松崎さんは,スーツケースから取り出した顕微鏡や培地をテーブルに並べ,慌ただしくセットアップを開始しました。私と奥山さんは明日の調査がスムーズに進行するよう,調査ボートのセットアップやスタッフへの連絡を開始します。夕刻には全てのセットアップが完了し,ゲストハウスでささやかな歓迎会を開いて明日への英気を養いました。

TAFIRIムワンザ支所長のMusiba博士と面会し記念撮影。左から奥山,Musiba,野崎,松崎(敬称略)

東大と国立環境研究所のパンフレットをプレゼント。Musiba博士は東大の留学プログラムに興味津々でした(写真提供: 野崎久義)

慌ただしくセットアップ開始。実体顕微鏡下の観察は適度に明るい光環境が重要です。窓際にテーブルを置いて位置を検討中

リハーサルを兼ねて,TAFIRIの桟橋でプランクトンネットを投入。ビクトリア湖は富栄養湖で藍藻や細かい泥による懸濁物が多く,余計な物が沢山ネットに掛かります。多量のゴミの中から目的の緑藻を探さねばならないため,ちょっと不安げな松崎さん(写真提供: 野崎久義)

2018-12-04 ボルボックス求めて三千里

翌朝は曇天模様でした。ビクトリア湖の湖上は天気の変化が急で,雨が降り始めるとしばしば強風を伴い,小さなグラスボートが大揺れして調査が困難になります。先行きが不安でしたが,野崎先生のコメントによると晴天よりこの程度の曇天の方がボルボックスの採集には都合が良いとのこと。気を取り直して出発します。(数時間後に判明したのですが,晴天だと湖の表層に藍藻の固まり[アオコ]が大量発生しボルボックスの採集には不適な環境となります)

野崎隊にとっては初めてのビクトリア湖なので,どのような環境にボルボックスが生息しているか全く予想が付きません。とりあえず沿岸から沖合まで色々な環境でサンプリングしてみるしかないね,という事で複数のポイントを巡る事になりました。Mwanza Gulf出口に近く,湾の東岸西岸いずれからも離れているGabalema島を皮切りに徐々に南下,複数のポイントを渡り歩きます。ポイントに到着すると松崎さんがGPSや水温を手早く測定し,読み上げた数値を野崎先生が野帳に記録していきます。次に松崎さんがプランクトンネットを何度も投げ,表層や中層の湖水を濾し取ってはビニール袋に入れます。プランクトンネットを投てきしている間に野崎先生はビニール袋内の水をルーペで観察し,ボルボックスらしき緑藻が混じっていないか観察しています。「うーん……ここには居ないかなあ」野崎先生の若干不安げな声が届き,我々も顔を曇らせます。次のポイント,また次のポイントと採集を繰り返し,最後に辿り着いたButimba湾で若干有望なサンプルを採集できたのでサンプル採集を打ち切り,ラボに持ち帰って顕微鏡で観察する事になりました。

ラボでの作業は非常にデリケートなため私と奥山さんは入室を遠慮し,部屋の外で雑談しながらシクリッド標本の整理を進めました。日が暮れた頃にお二人がラボから出て来ました。確かな手応えは無いがそこそこ有望な株を分離できたとの事。ボルボックスいるといいですねえ,と話ながらラボを引き払い,ゲストハウスにてムワンザ最後の夜を酒宴で過ごしました。私以外の3人がみな酒豪で,「明日の午前中にもう少しサンプリングするから今日はほどほどに」と言いながらすごい勢いでお酒が消えていきビックリでした。

曇天模様のなかいざ出発(写真提供: 野崎久義)

出発後数分で小雨と風が。レインコートを羽織って雨風を凌ぎます。「赤道直下なのに以外と寒い」とお二人は驚いていました

Mwanza Gulfを東西に渡るフェリーと遭遇。手を振ると笑顔で振替えしてくれます

第1ポイント,Gabalema島に到着。小さな湾があり,波が穏やかなのでここを採集地点に選びました

プランクトンネットを投下して採集開始(写真提供: 野崎久義)

採集した水をチューブに移し替え,ルーペで観察する野崎先生。「慣れればこれで結構見分け付くもんですよ」と仰ってましたが,試しに観察しても何が何やら……(写真提供: 松崎令)

曇り空が通り過ぎた後,日差しが強くなったと思ったら数十分でアオコ(藍藻)が浮上してきました。富栄養化した水域に典型的な風景で,アオコが繁茂する環境ではボルボックスはほぼ見つからないとの事です(写真提供: 松崎令)

折角の遠征なのでしっかりシクリッドも採集しておきます。調査拠点のNyegezi湾のお隣なのでだいたい予想通りの種が採れていたのですが……(写真提供: 松崎令)

やはり出て来ました同定困難種。

Haplochromis sp. "macula"という種に似ていますが,本種はMwanza Gulf外の砂泥地で多く見られる種で湾内の記録はほぼありません。小型個体1個体のみの採集で発色も良くなく,残念ながら同定不能なままお蔵入りです。

2018-12-05~09 3名帰還

翌朝午前中は軽く植物プランクトンの採集を行ない,夕刻18時の出発まで慌ただしく荷造りと帰還の挨拶に追われました。「一昨日来たばかりじゃない,もう帰るの?」とビックリ顔のTAFIRIスタッフに「また来ます!」と挨拶して慌ただしく出発しました。先発隊として私と共にムワンザ入りした奥山さんも野崎隊と共に帰還。ダルエスサラームにて別れを惜しみ,ここから2週間は昨年同様一人でのサンプリングです。ゲストハウスに残された大量のビール空き缶を見て少し寂しい気分になりましたが,残り時間も限られているので気分を切替えてサンプリングに励みます。

ムワンザ最後の夜。無事調査が終了した事を祝って乾杯しようとしたら停電です。めげずに,各自ライトを持ち寄って酒宴を続けました(写真提供: 松崎令)

翌朝のテーブルは空き缶の山でした。タンザニアの地ビール「Kilimanjaro」は飲み口が軽くて美味しいと好評でした

最終日の昼過ぎ。夕方の撤収を前に慌ただしく備品の回収を始める松崎さん(写真提供: 野崎久義)

時間ギリギリまでサンプルの株分けに余念が無い野崎先生(写真提供: 松崎令)

TAFIRIスタッフと記念撮影。皆いい笑顔です(写真提供: 野崎久義)

ダルエスサラームのレストランで昼食。鳥のスープにチャパティ,ソーセージとちょっと豪華です。ドリンクはStoney Tangawizi(スワヒリ語でショウガの意) 甘みと生姜が物凄く強いジンジャエールです(写真提供: 野崎久義)

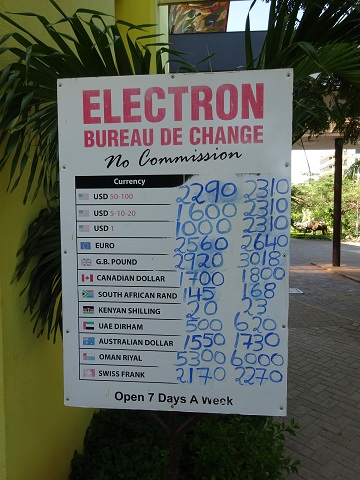

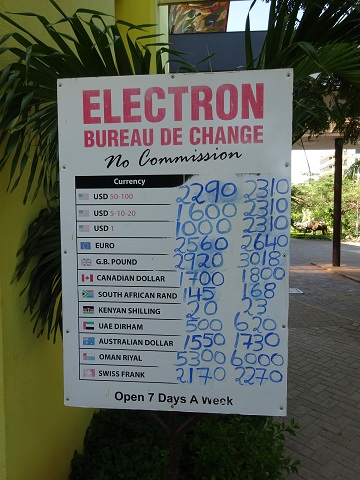

ダルエスサラームにて,ホテル前の換金所に提示されたレート表。USドル紙幣の額によってレートが全然違います。

タンザニア紙幣の最高額は1万シリングで,100ドル紙幣1枚で1万シリング23枚相当になります。大変かさばるため,また,安定した貨幣での貯蓄のためか,タンザニア人は手持ちのシリングをドル高額紙幣に換金したがります。低額ドル紙幣の需要が低いためにこのようなレート差ができあがるのですが,ここまで極端なものは初めて見ました(写真提供: 松崎令)

2018-12-09~21 シクリッド採集開始

メンバーを見送り,再びムワンザに戻ってきました。ここからは一人での調査となり,本業のシクリッド採集に専念します。

最優先は,ビクトリアシクリッド2種の採集,雌雄それぞれ20個体ずつです。共同研究者からのリクエストで,シクリッドの性決定遺伝子の探索に用いられます。さて,ここで問題が発生します。ビクトリアシクリッドは成熟オスのカラフルな色彩が主な分類形質となっており,また,種分化後の時間の短さから,形態レベルでの分化が殆どありません。その結果,色彩の地味なメスや未成熟個体の種レベルの分類は極めて困難で,類似種の多いグループによっては不可能となります。そのため,「小型個体でも識別可能な種を選ぶ」もしくは「識別困難な類似種が生息しない地域で採集する」事が必要となります。また,我々の主たる調査手法である刺網では,遊泳や縄張り争いの活発なオスがよく掛かりメスはあまり採れません。そのため,「生息密度が高い種を選ぶ」かつ「拠点からのアクセスが良い地域で繰り返しサンプリングする」事も必須です。検討の結果,サンプリングポイントをKilimo島,対象種を

Haplochromis sauvageiおよび

Pundamilia nyerereiとしました。他の研究でも需要のある

H. chilotesも候補に入れていたのですが,生息密度が低すぎて規定数のサンプリングは不可能と判断しました。

刺し網の目合を大から極小まで揃え,釣具も用意して,Kilomo島にてサンプリング開始です。目合いの大きい網では主にオスが,小さい網ではメスと未成熟個体が多く取れます。婚姻色の出たオスは容易に識別でき,数も比較的多いので調査の中盤で規定数を採集できました。メスの採集は予想通り困難で,それっぽい色彩の個体を片っ端から捕まえて写真を撮り,タグをつけてラボに持ち帰ってから精査しますが,種同定の決め手に欠けたり未成熟オスと判明したり,で数が揃いません。最後の1週間は日参で採集を行い,最終日の午前にようやく規定数を揃えることができました。

午後はKilimo島を離れ,Butinmba湾にておまけの調査を行ないました。今回の調査では岩場ばかりでサンプリングをしていたので採集される種が偏っており,バランスを取るために沖合砂泥地のサンプリングです。シクリッドは生息環境の選好性が非常に高い魚です。岩場住みの種は好みの岩場を離れる事が殆どなく,砂地住みの種が岩場に侵入することも殆どありません。そのため,砂地では岩場とまったく異なった種が採集されます。砂地の種は岩場の種以上に同定が困難で分類屋泣かせですが,生息環境がナイルパーチと重複しているためにシクリッドの回復過程を調べるのに重要なグループであると考えています。期待半ば,不安半ばで採集開始。よく見知った種と同定困難な種が半々,数個体はまた新種かも? と疑わせる謎の色彩・形態をしたシクリッドが採れました。名残惜しいですがこれにてタイムリミット。当日中にサンプル処理を済ませ,明日から撤収作業に入ります。

再びムワンザに戻って1度目の調査。連絡の行き違いで今日がサンプリング日と知らなかったKashindye氏,まさかのスーツ姿で登場です

スーツの上にレインコートを羽織って出発。コートの裾から見えるシャツの柄がオシャレです

いつものKilimo島で採集開始。網を張った後,待ち時間で釣りをしています。

標的の

Haplochromis sauvageiオス。格子状の縞模様とオレンジ~赤の体色が特徴的な普通種です。胸びれが赤くなるのも特徴で,この形質を持ったシクリッドは他にないため識別は容易です。

Haplochromis sauvagei

Haplochromis sauvageiメス。格子模様はオスと同じですが,他の体色は全く異なります。小型個体でも鮮やかな黄色を呈するのが特徴で,岩場に生息する種で同じような色彩を持つ種は他にありません。

メスと未成熟オスとの識別は外見からでは困難で,生殖孔の形を見て判断しますが,小型個体ではこの形質も曖昧なため,最終的には解剖して生殖巣の形態で判断します。メスっぽく見える個体を開腹するも精巣が見つかってがっかりした事も数知れず。

Pundamilia nyererei

Pundamilia nyerereiのオス。体側上部から背びれ鰭膜にかけて鮮やかな赤色を呈し,下腹部は黒色,中央部は黄色と非常に派手な色彩が特徴です。横縞(魚の分類では脊椎骨に対して垂直方向に走る縞模様を横縞と称します)の数が多く幅が狭いのも特徴です

Pundamilia nyererei

Pundamilia nyerereiのメス。オスの鮮やかな体色は見られませんが,縞模様の特徴はオスと同様です。また,メスの体色はオスの黄色い体色を薄くしたような黄土色を呈し,背びれの鰭膜にうっすら赤色が入ります。体色・縞模様共に個体変異が大きく他種との識別が困難な個体も少なからず出現しますが,今回は典型的な色彩を持つ個体のみを選別し不明瞭は個体は除外しました。

12月21日採集調査の最終日。小型刺網を大量に投下し,20体目の

Haplochromis sauvageiメスを確保。水中でカニに食われて尾びれが失われていますが,選り好みしていられません。

問題児のカニ。シクリッドを囓って標本をダメにするわ,網に絡まって調査の手を止めさせられるわ,で碌な事をしません。

ノルマ達成のためKilimo島の調査を切り上げ,午後はButimba湾沖の砂地,水深10mのポイントに網を落として調査開始。

まずは見知った顔の

Haplochromis sp. "paropius like"。ナイルパーチ移入前は普通種で移入後に絶滅した可能性のある

Haplochromis paropiusとほぼ同一形態ながら,頭部形態にわずかな違いが見られるため未同定種(sp.)として暫定名を与えられた種です。同様に,体側模様に若干の違いがあるため

H. sp. "broken bar"と名付けられた種もあり分類は混乱を極めていましたが,ライデン大学の研究者らと意見交換した結果,これら2未同定種は同一種であると判断し"paropius like"に統合しています。ナイルパーチの捕食圧による強力なボトルネックを受けた

H. paropiusが,集団の回復過程で若干の形態変化を起し,また,いくつかの分集団に別れた結果形態や色彩のバリエーションを産むに至ったと推測していますが,過去の標本にはDNA解析用の組織標本が付随していないため検証は不可能です。

非常に小型で目が大きい未記載種。

H. sp. "supramacrops"に似ていますが,本種はMwanza Gulf外の水深20m以深に生息する種で生息環境が大きく異なります。また,本種と同定された個体は殆どが底引き網で採集されており,体表にダメージを負って体色が褪せているため体色の比較も困難です。もし本個体が

H. sp. "supramacrops"ならば,本種の分布域拡大の証拠となり,また本種の体色を残す貴重な標本になるのですが……。

該当しそうな種が見当たらない,正真正銘の未記載種。生息環境と体色の配置から,

H. bwathondiiという種が幾分近いように思われますが,ナイルパーチ隆盛以降にMwanza Gulfで本種の採集記録は無く,別の地域に生息する

H. bwathondiiと比べると腹部や腹鰭の体色が大きく異なります。おそらくこれは“新種”です,次回の調査で数を揃えなければ。

2018-12-22~27 クロージング

最後はバタバタでしたが,何とかリクエストのサンプルを採集し,おまけのサンプリングで新しいネタも仕入れることが出来ました。名残惜しいですが今年も店じまいです。研究備品を片付けつつ,TAFIRIスタッフに挨拶して……残り少ないムワンザの日々はあっという間に過ぎていきました。

去年同様,刺し網をしまう前に乾かします。去年よりも網の破れが目立つようになりました。時間があれば補修したいところですが……。

TAFIRIの研究員Ezekiel博士と記念写真。植物プランクトンの専門家なのでこれまで我々のグループとはあまり交流がありませんでしたが,今回野崎隊との共同研究が縁ですっかり仲良くなりました。

片付けに追われていると,技官のMagenbe氏が「いいもの食わせてやるよ!」と木に登り始めました。

落としてくれた木の実を拾い上げると,程よく熟したマンゴーの実が。樹上で熟したマンゴーの実は大変美味でした。このまま放置するとサバンナモンキーに食べられてしまうそうで,Magenbe氏が以前から目を付けていたのをお裾分けしてくれました。Asante sana! (ありがとう)

長年の研究パートナーであるMrosso研究員の家にお呼ばれしてして晩御飯をごちそうになりました。写真は彼の3人の子供たち。長男のIsaac君は勉強熱心で「タンザニアのノートとペンは書き辛くて困るんだ」と訴えるので,次回は東工大ロゴのノートとペンを進呈したいと思います

ムワンザ滞在の最終日,今年もゲストハウスからヴィクトリア湖畔を望んで写真を一枚。

今回は色々慌ただしい調査となりましたが,事故もなくおおむね満足できるフィールドワークになりました。今年のサンプリング成果から面白い研究のネタを発掘できるよう,帰国しても頑張りたいと思います。(文責:相原)

二階堂研究室

二階堂研究室