タンザニアに生息する魚類「シクリッド」の進化生物学的研究は、二階堂研究室の主要な研究テーマの一つです。我々の研究グループは、2004-2008年にかけてビクトリア湖での野外調査を行っており、一時中断していましたが今年より野外調査を再開しました。10年近い空白があるため、現地の様子や生物相も様変わりしていると思われます。今回、調査記録のため、そして、我々研究者が野外調査でどのような活動を行っているか知って頂くため、「2018年タンザニアフィールドレポート」を公開します。

2018-01-03 出発~ダルエスサラーム到着

1月3日に成田空港より出国し、香港とアディスアベバを経由して、4日にタンザニア最大の都市ダルエスサラームに到着しました。経由地のアディスアベバ空港(エチオピア)で飛行機の故障があり、12時間予定外の待機がありましたが、何とか4日中にダルエスサラームに到着しました。所要時間22時間の予定が約36時間。出発早々ヘトヘトです。一人旅だとトイレ行くにも荷物を抱えて移動しないといけませんし、空港内では居眠りもままなりません。盗難は普通の旅でもダメージ大ですが、調査旅行中の盗難は致命的です、大量の研究予算や替えの利かない研究機材を抱えていますから。

宿泊地は

京都大学タンザニア・フィールドステーション。

京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科のフィールドワーカーの皆さんが使用する拠点ですが、本施設を管理しているJATA Toursの好意により使用させていただいています。日本人が管理して日本人研究者が宿泊する施設なので、ものすごく安全です。「外出の際、現金やPCをスーツケースに入れて鍵を掛けなくても大丈夫」と言えば、旅慣れた方ならどれだけ助かるかお分かりになるでしょうか。

移動疲れと無事到着した安心とで、荷ほどきもせずベッドに飛び込んで即就寝しました。

夜明けのアディスアベバ空港

遅延待機中に提供された昼食。味はイマイチ

京都大学フィールドステーション(通称FS)いつも助かってます!

FSの3人部屋を一人で占有。天井から釣り下がっているのは蚊帳、マラリア避けです

2018-01-05 ダルエスサラーム挨拶回り

午前中は、タンザニア滞在中何かとお世話になる旅行代理店

JATA Toursに挨拶に伺い、滞在中の予定確認や連絡先の交換を行いました。最近の政情や治安状況を伺い、問題なしとの事で一安心。

次に、市内のVodaショップにて携帯電話とモバイルルーターの購入・契約。タンザニアは近年スマートフォンの普及が著しく、都市部の人々はほぼ100%所持しているそうです。地方でも電子マネーとのセットでどんどん普及しており、こと電子マネーの普及率という点ではもしかしたら日本並みかもしれません。通信業者も複数の会社がシェアを争っており、おかげさまでそこそこ安価に通信環境が整います。モデムと携帯電話、30日間50Gの通信プランの契約全て込みで30万シリング(1万5千円くらい)。SIMカードの購入にはパスポート番号の登録と顔写真が必要になります。どうやら、複数のSIMカードを使い分けた詐欺があり、それを防止するための措置のようです。

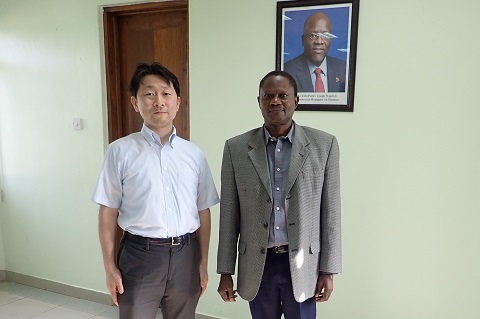

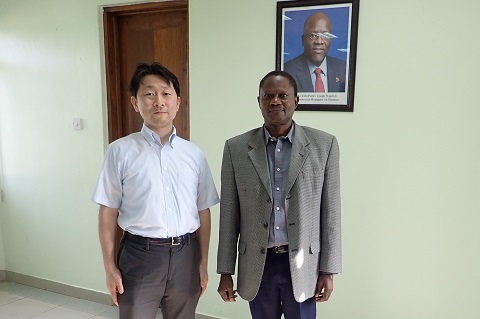

携帯の登録で午前が終わり、次はダルエスサラーム郊外に位置するクンドゥチに移動します。ここに共同研究機関であるタンザニア水産研究所(TAFIRI)があり、総所長Tamatamah博士との面会が本日の主目的です。現地調査をスムーズに進めるのに最も大切なのは、相手国研究機関との信頼関係を築く事。TAFIRIとは長年の交流がありますが、Tamatamah総所長は昨年就任したばかりでまったくの初対面。気合を入れて赴きます。

タンザニア都市部はすごい渋滞で、じりじりと車を走らせます。左側通行のためか日本の中古車が大人気で、見たところ8割以上は日本車です。20㎞弱の距離を1時間半かけて、ようやく到着。東工大で学位を取り長年の付き合いがあるMzighani博士は不在で会えませんでしたが、Tamatamah博士とは無事面会が叶いました。我々の研究プロジェクトについて説明し、どのような協力体制を敷くかについて30分ほど議論しました。Mzighani博士が前もって説明してくれていたため、非常に好意的な回答をいただき、我々の調査に対するTAFIRIの全面的なサポートが貰える事になりました。まずは一安心です。夕刻になり、ダルエスサラーム市内に帰還。市内に帰宅するTAFIRI研究者を数名拾って一緒に帰ります。タンザニア人はおしゃべり大好きで、帰宅までの1時間半車内は大変賑やかでした。

ダルエスサラーム中心街。新しいビルと古い雑居ビルが混在しています

メインストリートを行きかう人々。歩道で露天商が靴を売っていました。他にも果物やテレホンカードなども売っています

道路のいたる所に通信会社の広告が並んでいます

市内のレストラン。薄暗い雑居ビルを潜って行くと見つかります。昼休みには早い時間だったのでガラガラで、料理もまだほとんど準備されていませんでした。

クンドゥチ出発前に早めの昼食。揚げたバナナとソーセージ、瓶コーラでしめて2000シリング(100円)。バナナはサツマイモをボソボソにしたような味でイマイチでした。

クンドゥチに向かう道路。この直後に渋滞に巻き込まれます

渋滞中。日本の中古車がずらっと並びます。

タンザニア市民の足、バジャジ(オート三輪タクシー)とダラダラ(路線バス)

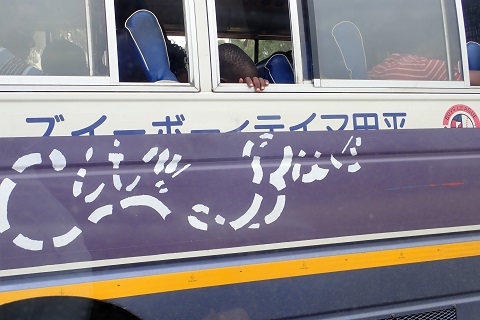

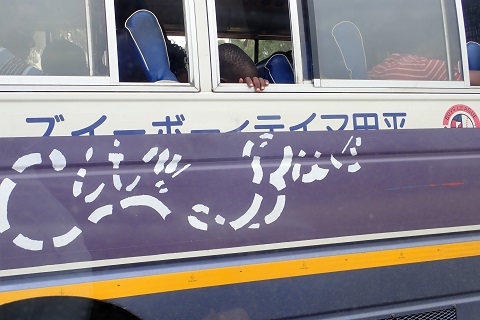

かつて、少年野球団が愛用していたマイクロバスがタンザニアで第二の車生(?)を頑張っているようです

幹線道路の渋滞を抜け、クンドゥチに近づきました。道の左右に露店が並びます

この辺りまで来ると、ヤギや牛が放し飼いです

タンザニア水産研究所総所長Tamatamah博士と記念写真

2018-01-07 Mzighani博士面会

一昨日は急用が入り面会できなかったMzighani博士が土曜夜にFSまで会いに来てくれました。前回の調査でムワンザに入っていた時には一新人研究でしたが、その後東工大に留学し博士号を取得してからトントン拍子に出世、今では研究部長というTAFIRIナンバー2というお偉いさんです。我々付き合いが長いのでファーストネームの「センブア」と呼んでいます。

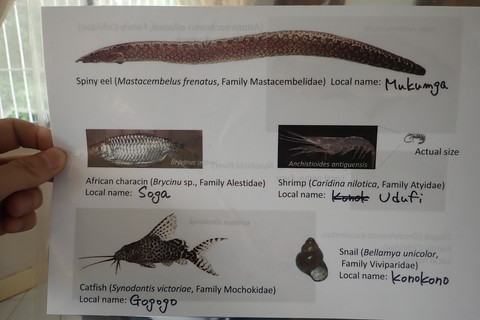

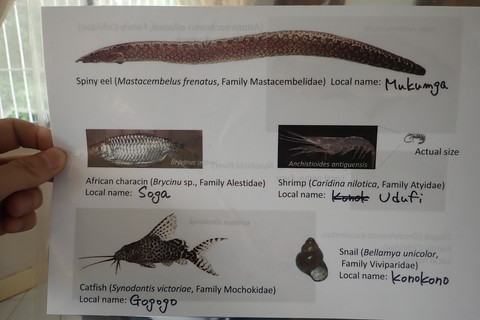

私用の合間に来たようで、二人の小さな娘さんを連れていました。5年ぶりの再会に「太ったねえ!」「アンタもおなかポッコリだよ!」と一通り冗談を交わし、その後慌ただしく研究の打ち合わせへ。今回は、前回の調査では対象外だった非シクリッド種(貝、エビ、ナマズなど)を採集する事が目的なので、現地を知っている人間からできるだけ情報を集めておきます。下の子は外国人を間近に見た事がなかったらしく、相談中に泣き出してしまったので困りました。

次の約束も迫っているというので「あとは電話とメールで!」と慌ただしく面談を切り上げ。ムワンザから戻ったらまた会うことを約束し、「Tutaonana tena!(またね)」「Oyasuminasai」と手を振りあってしばしのお別れをしました。

FS前で、センブアと彼の娘さん二人。東工大留学時代からすっかり貫禄が付いた彼の口癖は「I'm POKKORI now!」

2018-01-08 ムワンザへ!

ダルエスサラームでの用事を終え、いよいよ調査地ビクトリア湖に面する都市ムワンザへ。朝6時の便ですが、ダルエスサラーム空港は何かと時間を食うので出発は4時。日の上がらない真っ暗なダルエスサラーム市街を抜け、眠い目をこすりながら空港に向かいます。(寝ぼけていたのか、FSのカギを持ったまま飛行機に乗ってしまいました。FS管理人さん、申し訳ありません……)

空港では、同時刻発のドドマ行きの飛行機に誘導されかけたりと軽いネタを挟みつつ、小さなプロペラ機で定刻通りに離陸。機上で日の出を眺めつつ、定刻通り無事にムワンザに到着しました。

ムワンザ空港では、TAFIRIムワンザ支所のドライバー、Makoye氏が迎えに来てくれました。先の調査でドライバーを勤めてくれていたMarco氏が引退したため、今回の調査の相棒は彼にお願いする事になります。先の調査でも何回か代役をお願いしており、馴染みの顔なので一安心。移動中車内で話した感じ、先代Marco氏より英語は苦手の様子。今後、たどたどしい英語とスワヒリ語のチャンガチャンガ(スワヒリ語で“混ぜこぜ”)で調査を進めていくことになります。

空港を発ちムワンザ市街を抜けて、一路TAFIRI支所のあるNyegeziへ。中心街は10年前の名残を残しつつ、新しいビルが幾つも立ち並び活気を呈していましたが、市街を抜けると、前回の記憶とまったく変わらない風景が出迎えてくれます。舗装道を降り、こぼこのダートを抜けてようやくTAFIRI支所に到着。Msiba支所長やMrosso研究員といった主要メンバーに挨拶し、明日の打ち合わせを約束してゲストハウスへ。外見は前回と変わりませんが、ボロボロだった内装がしっかり修繕されてきれいになっていました。後日聞いたのですが、日本人隊がまた来るというので急ぎリノベーションしてくれたのだそう。感謝しつつ、宿泊料がしっかり上乗せされているのに苦笑いしました。荷ほどきをした後TAFIRI敷地内を歩き回り、旧知のメンバーに再会しては長い挨拶を繰り返して(タンザニア人は大変話し好きです)ムワンザ初日は過ぎていきました。

Air Tanzaniaのダルエスサラーム―ムワンザ往復便。日本ではまずお目にかからない形のプロペラ機

空港内送迎バスが大変なじみ深い感じです

ムワンザ中心地。すっかり様変わりしており、賑わいはダルエスサラームと変わりません

中心街を抜けると急激に寂れ始め、10年前と変わりない風景になります。

幹線道路をそれて未舗装道を通り抜け……

見えました! 「タンザニア水産研究所 スグソコ」

懐かしのタンザニア水産研究所(TAFIRI)ムワンザ支所

10年ぶりの再会。左は一部日本人隊に有名な「ショットガン」Nyarusure氏。右2名は新メンバー,Paulo氏とMagembe氏

TAFIRIゲストハウス。外装は10年前のままだが、内装はすごくきれい

TAFIRIから望むビクトリア湖。桟橋が壊れて大変危険なことに!

2018-01-09 機材発掘&調査打ち合わせ

ゲストハウスでぐっすり眠って、今日は朝から作業開始。まずは前回の調査で置いて行った機材の回収と状態確認です。倉庫のカギを開けてもらい鼻から下をタオルで覆っていざ発掘へ。室内は段ボール箱と埃と虫と、ヤモリとヤモリの糞まみれです。まずは段ボール箱を片っ端から廊下に出して検分していきます。

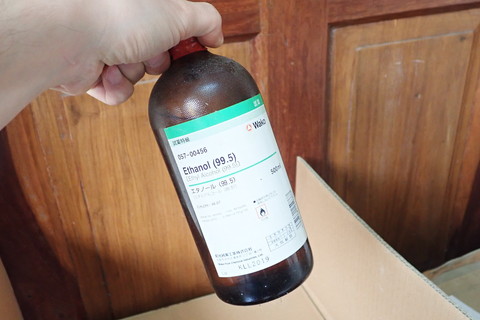

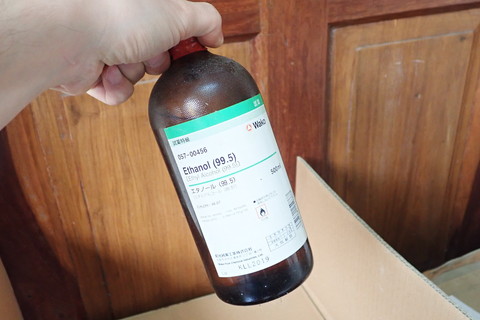

10年も前の荷物なのでさすがにすべて散逸していると思っていたのですが、記憶にある段ボールが沢山見つかりました。ほとんどは封も解かれていません、律儀に保管し続けてくれたようです。感謝しつつ開封して中身をチェックします。残念ながら、紙類はほぼ全滅。バカでかいシミ(紙魚とも書く、紙や衣類を食害する昆虫)が段ボールのみならず薄手のビニール袋まで食い破っています。そして、シミを餌にするヤモリがそこらに糞をまき散らしており、大半は見る影も残されていません。しかしながら、特級エタノールの瓶が大量に、完全な状態でみつかったのは嬉しい誤算でした。タンザニアでエタノールを買うと高くつく上に、品質も若干怪しいのです。これでDNAサンプルは万全の状態で日本に持ち帰ることができます。

他にも、野外調査に重要な機材のうち、重量もしくは価格の問題で今回持ち込みを断念していた機材が多く見つかりました。(おそらく、刺し網と簡易水深測定器は使い勝手が良いからTAFIRIの調査に使われて散逸しているだろう)と予測して、空港で超過重量料金を払って持ち込んでいたのですが、この予測が見事的中。調査に必須かつ現地補充不可能なアイテムをピンポイントで持ち込む形になりました。これなら前回同様の精度で調査が可能では……と期待が高まります。

午後は、野外調査のアシスタントを務めてくれるベテラン漁師、MhojaとMohamed氏と打ち合わせ。特にMhoja氏は調査アシスタントの大ベテランで、30年以上前からヨーロッパ調査隊のアシスタントを務めており、ビクトリア湖産魚種を英名、スワヒリ語名、スクマ語(ビクトリア湖畔域に多いスクマ族の言語)名のみならず、一部学名すら把握しているという超有能な人材です。一通り挨拶を済ませ、早速調査の打ち合わせ……の前にまずは賃金交渉から。10年前と比べるとタンザニアの物価が著しく上昇しており、どのあたりが適正な賃金なのか見当がつきません。まずは前回の記録から1.5倍くらいの価格を提示。ものすごく顔が渋っています。渋っているというより、ビックリしてる風。慌てて2倍を提案してみましたが表情変わらず……これは価格帯を読み間違えたなと判断し、急ぎMrosso研究員に立ち合いをお願いしました。少し込み入った話になるとスワヒリ語が飛び交うためMrosso氏に訳してもらい、こちらの提案も分かり易いようスワヒリ語に翻訳してもらい……を30分ほど続けたところでお互い状況を把握。Mrosso氏の口添えも貰い、想定よりもはるかに高額だけど調査規模を縮小するほどではない、というラインで合意しました。最後に、冗談交じりに「もう少しだけ安くならない?」と提案してみましたが頑として首を振らず、Mrosso氏も若干困り顔。どうやら、これでもかなりディスカウトされているようです。ちょっと申し訳なく思いながらも「では、これから1か月よろしく!」と握手。明日はボートと船外機の点検です。

倉庫内は段ボール山積み。埃とか虫とかヤモリとかすごい事に

倉庫内を闊歩し、あらゆる紙を食い荒らすシミ。体長1㎝くらいありました

ヤモリ。室内のいたる所にいます。刺網の中がお気に入りらしく、孵化済の卵が沢山見つかります

段ボールの山から発掘されたエタノール(和光製 特級)。研究者の友!

セッキ板(透明測定器具)、マイクロチューブ、解剖具など。どれも大変良い状態です

左からMrosso Mohamed Mhoja、いずれもフィールドワークの大ベテラン。調査対象種のサンプリングについて議論中

2018-01-10 ボート点検、予行演習

朝イチでMhoja・Mohamed両氏に来てもらい、ボートの点検を行ってもらいました。幸い、ボートエンジンはすこぶる快調との事で、使用前にメンテナンスする必要はなさそう。ボートも、若干沈むけど乗り込む人数も少ない事だし問題なさそう。「よし、じゃあ明日午前に機材の買い出しに行って、午後イチで試験を兼ねて近場で調査しよう」という事に。ボートの点検を続けてもらい、こちらは備品のチェックと買い出し品リストの作成を急ぎます。大抵、ボートエンジンはオーバーホールに近い総点検が必要になり、それだけで丸一日潰れるので1日半は得しました。その分計画が前倒しになるので、慌てて機材のチェックを進めます。前回の調査の流れを思い出しつつ、必要な機材を段ボールから取り出して並べていきます。TAFIRI職員が定時で帰宅する中、日がどっぷり暮れるまで作業が続きました。周囲に街灯はなく、ラボの明かりに惹かれて大量の虫が飛んでくるので閉口します。1月は雨期の終わりなのですが、雨期の上旬だとユスリカの大発生で視界が遮られるくらいになる事もあるのでので、まだましと思って我慢します。街灯がないためやたら明るい月明かりを頼りに帰りながら、明日の晴天を祈りました。

船外機を積み込み試運転に赴くMohamed

今回の採集対象種。地元漁師への聞き込み用に現地名を書き込み中

TAFIRI横の軽食スペースで昼食を取りながら打ち合わせ。おしゃべり好きのタンザニア人の常として、大抵途中から雑談にかわります。

左上はウガリ(タンザニアの主食。トウモロコシの粉をお湯で練ったもの)、中央のスープぽいのはマハラゲ(豆の煮もの)、右下はダガー(コイ科の小魚)のトマト煮。ダガーはほろ苦味です

2018-01-11 買い出し、打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ……

今日は買い出しです。昨日作ったリストとお金をリュックに詰め込んでいざムワンザ市街へ。タンザニアの最高額紙幣は1万シリングですが、日本円に換算すると500円くらい。調査に使う機材の大半は輸入品で日本と大差ないかむしろ高額になりますから、大量の紙幣を持参しないといけません。財布に入りきらないのでリュックに束で放り込みます。

ムワンザ市街にはデパート的な店はほぼ皆無で、殆どは個人商店です。すぐに店舗が入れ替わるので、1件1件回っては品質を調べて購入を検討します。文房具や食品は多少質が悪くても我慢できますが、ライフジャケットやレインコートは調査の安全に関わるので妥協できません。同行のMhoja氏も良く心得ており、「この店はダメ、次行こう」と何件も回ります。

何とか午前中に買い物が終了し、TAFIRIに戻ってさあ船を出すぞ、という時に支所長から呼び出しが。調査メンバーの人選について難色を示されたため、慌てて説明に入ります。調査に同行する人員を増やすことで何とか同意して貰いましたが(賃金はこちら持ちのため、想定外の出費です……)、日はすっかり回っており、調査は明日に延期しました。久々の調査ですからこういう事もあります。むしろその他はスムーズに進みすぎていたくらいです。気落ちしないよう気持ちを切り替えていきます。

買い出しの帰り道に露店で野菜や果物を大量に買い込んだので、ゲストハウスの管理人さんに渡して明日の夕食をお願いしました。ムワンザに着いてから今まで、夕食はクッキーとバナナで済ませていたのですが、久しぶりにまともな夕食が食べられそうです。調査がうまくいけばなお美味になるに違いありません。

買い出し先のムワンザ商店街。店内のみならず路上にも商品が山積みされています

大変な賑わいです

TAFIRIとムワンザ市街の中間、ムクユニの露店で買い物

パイナップル、スイカ、マンゴー、バナナ。全部で9000シリング(450円)、ちょっとお高め

2018-01-12 調査開始!

今日は調査初日です。昨日のうちにラボに並べておいた調査機材をボートに積み込み、指差し確認をしていざ出発。久しぶりの調査なので、どの機材にトラブルが起こってもおかしくありません。何かあったらすぐ戻れるよう、TAFIRIから目の届くNegezi内湾でまずはお試し調査です。フィールドワークの大ベテランであるMrosso研究員にも同行してもらいます。

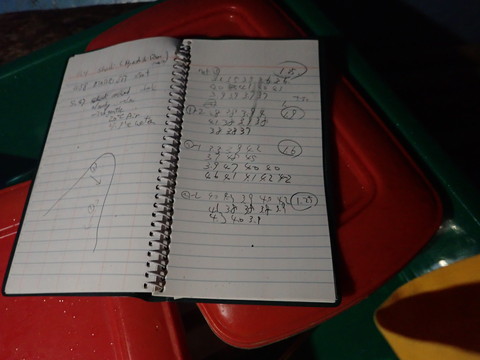

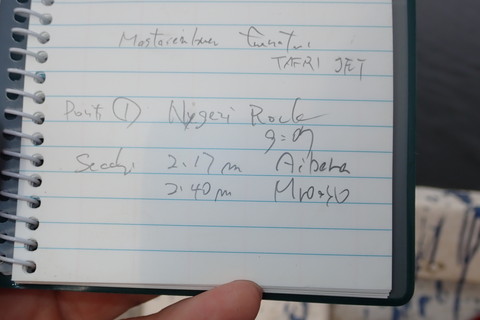

ボートでものの5分でたどり着くNyegezi湾の出口、通称Nyegezi Rockで調査開始。時刻と天候を確認した後に水温・水深・透明度・GPSなどを測定記録、刺網をセットする場所と網目を指示した後に網を落としながら水深を逐次連絡・記録……以前は流れ作業でこなしていた手続きも、いちいち思い出しながらだと手こずります。前調査時の倍くらい時間をかけて、何とか刺網の投下を完了。船のへりが削れてガサガサになっており、網が引っかかって破けてしまうので、これは明日修理に出す事にしました。

近くの岩場に船を留めて標本撮影用の機材を展開し、シクリッド釣りを開始します。発色の良いシクリッドが釣れたら写真撮影とタグつけを行い、その他の釣果は彼らの晩御飯になります。網を引き揚げるまでの2時間ほどの間、釣り糸を垂れながら幾分のんびりした時間が訪れます(珍しいシクリッドが沢山釣れた場合は、嬉しい悲鳴を上げながら標本作業に忙殺されます)

時間が来て、Mhoja・Mohamed氏は1枚目の網を回収するため再び湖へ。20分後、「Furu, nyngi! (シクリッド いっぱい!)」の声と共に魚の入ったバケツが陸揚げされました。さあ、ここからが忙しい。バケツの中から状態の良いシクリッドを選別し、体色が褪せないうちに写真を撮影します。シクリッドの識別形質の大半は成熟オスの鮮やかで多種多様な色彩なので、ここを逃すと種分類がほぼ不可能になってしまうのです。良い状態で体色が残されているのは網揚げ後30分足らず。この間にいかに手際よく写真撮影と標本タグを付けられるかが、標本の品質を決定します。

さて、ここで問題発生。シクリッドの魚体に標本タグを縫い付けるタグガンという機器が正副共に不調で、何度試しても魚体にタグピンが刺さりません。単純な機械なのでその場で分解して修理を試みますが、数個体にタグ付けしたあとに再び故障。その間にもシクリッドの体色はどんどん褪せていきます。ものすごく焦ります。

今回はこういった機材の不備をあぶり出すためのお試し調査なので想定内の出来事ではあるのですが、目の前のシクリッドをみすみす捨てるのは何とも勿体ない……そんな貧乏性が炸裂し、タグガンの針で魚体に穴をあけた後に手でタグピンを通すという力技で無理やりタグ付けを行いました。普段の調査なら捨ててしまう若干状態の悪い個体も拾い上げ、予定より2時間ほど時間を延期して何とか標本採集を終了。どれだけ慎重に準備をしても、現場でサンプルを見つけると我を失ってしまうのがフィールドワーカーの性です(だからこそ、準備は慎重に慎重を重ねる必要があります)。

17時を回り、日が傾いた所で調査を切り上げ無事TAFIRIに帰還。調査機材をラボに収容し、船外機を回収したところでほぼ日が暮れたので調査終了。タグを付けた標本は氷を詰めたクーラーボックスに収納し、明日は組織標本の採集と標本固定作業です。

荷物を積み込み、船外機をボートに設置して、準備完了

ボートを繰り出します

目的地のNyegezi Rock

網を取り出すMhojaの手前で、水温や透明度などを記録しています

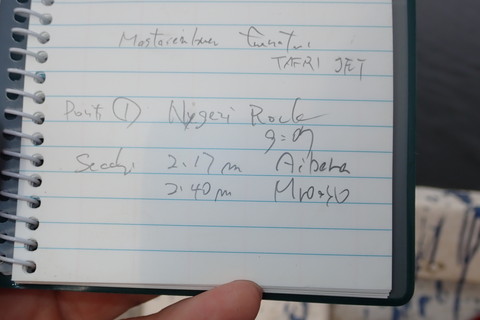

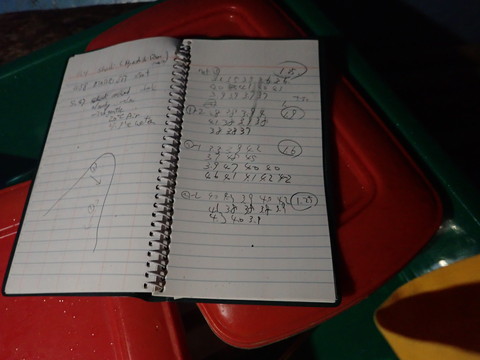

揺れる船上で時間に追われながらの記録なので殴り書きもいいところ。後日自分でも判読に困ることがあります。これは透明度を私とMrossoとで測り比べたところ。円盤を沈めて識別できなくなる深度、という測り方をするので個人差が出ます。Mrosso氏の方が若干目が良いようです

Mrossoが持っている黄色い棒は簡易水深測定器。網をゆっくり落としながら、数秒おきに水深を測定します。シクリッドは2m水深が変わると構成種が変わります。水深の細かい記録はとても大切

記念すべき2018年採集シクリッド第1号。

Haplochromis sp. thick skinと呼ばれる種だと思われます

今回のビックリ1号、

Haplochromis sp. Matumbi hunter。前回の調査ではNyegezi湾で確認されなかった種です。Mrosso氏の話では、最近分布を広げてるとの事

ビクトリア湖産シクリッドを代表する一種、

Haplochromis sauvagei。正式な種名よりも旧称の"

H. sp. rockkribensis"の方が馴染みが深いシクリッドです。ラボで累代飼育していますが、野生個体のような色合いはなかなか見られません。

ビクトリア湖産シクリッドを代表する種その2、

Pundamilia nyererei。タンザニア初代大統領 Julius Nyerereにちなんで命名された名誉ある(?)シクリッドです。ちなみに、属名のPundamiliaはスワヒリ語でシマウマを指します。体側の縞模様からの連想です

標本撮影の合間に食パンを瓶ジュースで流し込みます。炎天下の作業で意外なほど体力を消耗します。時間が惜しいですが栄養補給も大切

1日の調査であっという間に日焼けしました。最初くらい長袖を着ておけば良かった……これから数日間、痛みに悩まされることになります

一方、余裕しゃくしゃくのMrosso氏です

2018-01-13 標本作業、ボート修理

今日は、昨日採集したシクリッドの標本作成作業です。同時に、ボートの修理のため技師を呼んで見積もりを取ってもらいます。技師とMhoja氏が連れ添って桟橋に向かうのを見送ったあとで、作業開始。

まず、マイクロチューブを標本の数だけ並べ、その中に耐水紙に標本番号を書き込んだ小さな短冊を1枚ずつ投入し、中を99.5%エタノールで満たします。

次に、クーラーボックスから氷漬けのシクリッドを取り出し、タグの標本番号順に並べます。フィールドノートと照らし合わせながら抜けがないか確認し、同時に暫定の種同定を行います。

並べ終えたら、魚体の右側面(魚の顔を正面から見た場合の左側)から胸鰭(むなびれ)と腹鰭(はらびれ)をハサミで切り取り、マイクロチューブに投入します。99.5%エタノールで脱水されたひれの標本は、日本に持ち帰ってDNA抽出を行います。以前の調査では、コンタミ(サンプルに別個体由来のDNAが混ざること)を回避するために皮下の筋肉を切り出して保存し、1個体ごとにメスの替え刃を使い捨てるという大変手間のかかる方法を用いており、ものすごく時間と労力を要する作業だったのですが、経験則よりさほどコンタミに気を使わなくても大丈夫(微量のコンタミがあっても解析に影響はない)という事が判ったため、現在の方法に落ち着いています。

ひれの標本を採り終えたらマイクロチューブを片付け、魚体をホルマリンで固定していきます。死んだ魚は体がよじれ、ひれが畳まれた状態である事が多いのですが、これをそのままホルマリンで固定するとよじれが二度ともどらず、各部位の正確な測定が大変困難になります。ホルマリンの中で魚体をほぐし、ひれを素早く引き伸ばして理想的な体勢に整えていきます。ホルマリンは劇薬で、揮発したものが目やのどに入り込み、大変しみます。本来はドラフトチャンバーの中で行うべき作業なのですが、TAFIRIにそんな装置はないので庭先で涙を流しながらの作業になります。当然ゴム手袋を付けての作業になりますが、シクリッドのひれは大変鋭く、手袋にすぐ穴が開いてホルマリンが内側にしみこみます。この作業を繰り返すと指先があかぎれの様にひび割れて、そこにホルマリンが染み込むと涙が出るほど痛いです。今回は、ゴム手袋をつける前に両手にワセリンを大量に塗りたくるという方法を試していますが、しっかり水をはじいておりなかなか良い感じです。もっとも、大型シクリッドの背びれが指に刺さる事もあり、これはどうやっても回避できないのですが……。

100個体弱の標本を3時間かけて処理し、本日の作業は終了。午後は体を休めつつ伝票処理でも……と思ってたら、難しい顔をしたMhoja氏が戻ってきました。どうも、船底もけっこう傷んでるらしく、一度岡に上げて全修理した方が良いとの事。安全には替えられないのですぐ修理に出すよう依頼します。船がない間は調査ができないので、急いで修理に入るよう技師に頼みます。「ガレージに船持って行って、すぐに取り掛かるから大丈夫、月曜には使えるようになるよ!」と力強く請け負ってくれました。そして後日、「タンザニア人の『すぐ』は全くあてにならない」というかつての教訓を思い出すことになります……。

何はともあれ、本日の作業はこれにて終了。明日は日曜で、日曜礼拝に熱心なタンザニア人はまず仕事に来ないので1日オフに充てます。お疲れさまでした。

クーラーボックスに乱雑に放り込まれたシクリッド。クーラーボックスの奥底に滑り込んだ標本を探す時は、炎天下のタンザニアなのに寒さに震えます

バットに並べられたシクリッド。ここから一気に組織標本の切り出しにかかります

ケースに並べられたマイクロチューブ。ここに1個体ずつひれを放り込んでいきます

手書きの耐水紙タグと標本のひれ。1日後に液体を捨てて新しいエタノールを追加します

2018-01-14 ゲストハウスでで事務仕事

本日は、昨日採集したひれのエタノール交換と伝票処理など。タンザニアの領収書、大部分が手書きでみんな殴り書きなものだから、帰国してから「これ何買ったんだっけ……」と困ることもままあります。買物したら、記憶が褪せないうちに領収書にメモしておきます。地味ですが欠かすことのできない作業です。

土日はハウスキーパーさんが休みで食事がなく、周囲にレストランなども無いので自炊です。以前は、TAFIRIの給水システムがおんぼろで蛇口から出てくる水は泥交じりで黄色く濁っていたものでしたが、数年前にポンプを替えたそうでそこそこきれいな水が出ます。もちろんそのまま飲んではいけませんが、沸かして紅茶をいれたり白米やパスタを茹でるには十分。明日は修理されたボートが戻るのを待って、Nyegezi湾のお隣、Kilimo Islandにサンプリングに行く予定です。

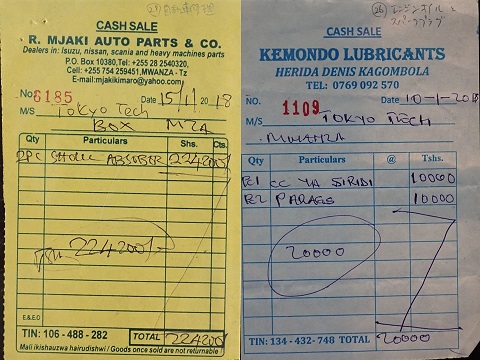

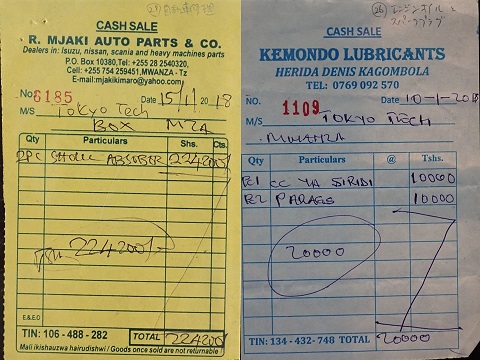

読解困難な領収書の一例、左はレベル1、右はレベルEx。費目ですが、左は「SHOCK ABSORBER」ショックアブソーバーという自動車部品、右は「CC YA SIRIDI, PARAGS」CCはオイル類の総称っぽく、yaはスワヒリ語で"of"に相当するのでSIRIDIはきっとエンジンもしくはギアボックスに相当するスワヒリ語だと思うのですが……あとでTAFIRIの人に聞いてみなきゃ。PARAGSに至ってはPlugの書き間違いです、きっと。タンザニア人は輸入単語を聞き取りやすいアルファベットに書き換えちゃう事がままあります。右上に鉛筆で注釈書いてなければ解読不可能になるところでした

自炊パスタ。素揚げしたナイルパーチを水でふやかし、トマト玉ねぎと一緒に炒めました。味はそこそこ。パスタ茹でるのにミネラルウォーター使わなくて良いって素晴らしい!

2018-01-15 ペンキが乾きません

今日は朝から雨です。日中30℃を軽く上回り日差しが強烈なタンザニアですが、ここムワンザは標高1000m超えのため、日が差さないとビックリすほど底冷えします。明け方や雨の日の気温は20℃台前半になり、フリースを羽織ったりします。

ラボに着いたら共同研究者のMrosso氏から残念なお知らせ。長雨のため、補修した船に上塗りしたペンキが乾かず完了は午後になるとの事。残念ですが天候には勝てません。ラボでメール処理などしながら様子を伺いましたが、1月には珍しい長雨となり(そろそろ乾季に入る時期です)、これは調査に間に合わないなと判断してアシスタントに解散の連絡を入れました。ちょうど、使わせてもらっているTAFIRIの自動車の挙動に怪しいところがあるというのでメンテナンスに出してもらい、午後はラボに籠って不調だったタグガンの分解修理やホルマリン固定標本のボトル替えなどをして一日が終わりました。

ムワンザの長雨。タンザニアの四季は11月~12月の小雨季、1~2月の小乾季、3月~6月の大雨季、7月~10月の大乾季、という風に巡ります。ただし、雨期と言っても日本の梅雨のようにじとじと降り続けるわけではなく、日に1回か2回土砂降りに見合われる程度です

タグガン分解修理中。タグピンを押し出す金属の軸が微妙に歪んでおり、直しても直しても数回のタグ打ちの後で詰まります。結局、あきらめて今回日本より持参した新品に切り替えました

雨上がりの道路を横断するアリの大群。サスライアリ(アフリカ版軍隊アリ)の仲間でしょうか。働きアリが壁を作り、大きな兵隊アリが周囲を警戒する中、洪水のようにアリが移動していきます。シャワシャワという警戒音がします。この流れを遮って兵隊アリに噛まれるとものすごく痛いです

TAFIRI研究員が野外調査から戻り、漁獲物のナイルパーチを分けてくれました。さっそくゲストハウスに持ち帰ってハウスキーパーさんに調理を依頼。トマト煮になりました。ナイルパーチは白身魚の原料として世界中に輸出されるだけあって、癖がなくて食べやすいです

2018-01-16 「すぐ出来る」は明日できる 「明日できるは」いつになる?

今日は朝から晴天です。さあ今日こそは湖に出るぞ、と意気込んでいたらMrosso氏から再び悲しいお知らせ。「まだ修理が終わってないからしばらく待って、だって」。久々に思い出しました、タンザニアの「すぐ出来る」「すぐ近く」は全くあてにならないという事を……。

私の個人的な見解ですが、これ、悪気があってやってるんじゃないんです。第一に彼らに「納期は守らないといけない」という概念が希薄な事(これはむしろ、日本人が例外的に神経質なんだと思います)、そして第二に、彼らの素朴なサービス精神によるものです。「すぐ出来る」と言っておけば大抵顧客は喜んでくれますし、、期日が守れなかったからといって烈火のごとく怒るタンザニア人はほとんど居ませんから。

申し訳なさそうなMsorro氏に「Haina shida (大丈夫), I know this is Tanzania」と返し、引き続き電話で催促を続けてもらうよう依頼しました。そして予想通り、午前中に間に合わなかったので今日もアシスタントに解散の号令。午後に入ってからも引き続き催促を続けてもらったところ、14時半になって「完了したよ! 16時には作業所閉まっちゃうから早く取りに来てよ」と連絡が。慌てて自動車に船外機を積み込み、帰宅したアシスタントを拾いなおして工務所に出発します。修理されたボートに船外機を取り付けて、アシスタントのMhoja Mohamed両氏にはそのままボートでTAFIRIに帰還してもらい、私とドライバーは空になった車で戻る予定です。

時間ギリギリになって工務所に飛び込んで、「あー間に合ったまだ閉まってなかった!」と喜んでいたら、青いペンキで装いを新たにしたわれらのボートが出迎えてくれました。周囲には工員が集まり、さらにペンキを上塗りし……あれ? 「修理完了したって聞いたから取りに来たんだけど……」「まだだよ?」やられました……度重なる電話攻勢に辟易した技官が、現場を確認せず「もういいよ」と言ってしまったようです。リリースするはずだった船外機とアシスタントを乗せたまま、すごすごと引き返す事になりました。街中まで来て手ぶらで帰るのも勿体ないと思い、ドルの換金や事務用品の補充などを行い、高級スーパーでちょっとお高いフルーツジュースやカシューナッツなど買って帰りました。今日はやけ酒ならぬやけジュースです(私はアルコール全然飲めないので)

白地が薄茶色になるまで汚れていたボートがすっかりきれいになりました。右で、まったく悪びれない職人さんがペンキを上塗りしています

船底のキール(竜骨とも言い、船の背骨に当たる重要な構造物)がボロボロになっていたためすべて取り換え。ここが折れると船の強度が極端に低下します。割と危ないところでした。

2018-01-17 ようやっと調査再開

朝一で工務所に向かうアシスタントとドライバーを見送り、桟橋に調査用品を運び出して船の到着を待ちます。出発時刻が10時前と普段より1時間以上遅れてしまいましたが、Kilimo Islandは近場なので十分挽回できます。到着した船に荷物を積み込み、スタッフも全員乗り込むと、明らかに前回より喫水線が低くなっています。グラスボートはグラスファイバーを樹脂で塗り固めて作られていますが、底の樹脂が磨滅して水が船底の中空の部位に染み込んでいたようです。同じ積荷でもスピードが出ますし燃費も良くなるはず。船外機のハンドルを握るMohamed氏も満足げです。

船を10分も走らせると、早くも小さな岩だらけの島が見えてきました。目当てのKilimo Islandです。前回調査したNyegezi Rockからは1㎞しか離れていませんが、シクリッドの種構成が幾分異なり、高い地域固有性と種多様性が伺い知れます。今回は、前回の調査で見つかった改善点のチェックと、シクリッドの1種

Astatoreochromis alluaudiの採集が主目的です。また、Mwanza Gulf内ではあまり見られませんが本地点では例外的に多数確認される

Haplochromis chilotesの採集も目論んでいます。

島に到着し、水温や透明度など一通りの測定をこなした後に早速網入れ。前回、タグガンの故障で時間を取られ質の良い写真を撮れなかった事と今回の調査開始時刻が遅れたたことを鑑み、今回は落とす網を1枚減らし、網揚げの時間も早めて「量より質」のサンプリングを目指します。また、今回から同行研究員がMrosso氏から新人研究員Kashindye氏にバトンタッチになったため、彼のトレーニングも兼ねています。

網入れから1時間後、シクリッドの入ったバケツが戻ってきました。思ったよりかなり少なめですが、その分みな元気でバケツの中を泳ぎ回っています。取り上げて写真撮影用のキュベットに入れると、網の擦れ傷も少なく大変良い状態。Kashindye氏にサンプリングの方法を軽くレクチャーしつつ、写真撮影とタグ付けを進めていきます。

Kashindye氏の飲み込みも良く、あっさり作業が終了したため、日暮れまでかなり時間を残してサンプリング終了。残った時間がちょっと勿体ないな、と思ったので、私がラボで標本整理している間に、残りのスタッフはTAFIRI桟橋から目の鼻の先にあるアシ帯でもう一網入れてもらうことにしました。ここは小さな川の河口で、こういった場所に目当ての種が潜んでいる可能性が高いのです。

スタッフを見送り、ラボで採集したシクリッドのDNAサンプルを採集していると、1時間半ほどしてスタッフが意気揚々と帰ってきました。「Soga、Wengi(いっぱい)!」差し出されたバケツの中には、現地名でSogaと呼ばれる銀色の魚が泳いでいました。今回の採集目的の1種、アフリカカラシン(

Brycinus)です。DNAサンプル採集を中断して急ぎ撮影開始。一気に20個体も集まり、本種の目標個体数にあっさり到達しました。ギリギリだと心もとないのであと10個体ほど欲しいですが、TAFIRIの目と鼻の先でこれだけ魚影の濃いポイントがるなら問題ないでしょう。今日は採集個体数が少ないからホルマリン固定まで一気にやってしまおうと思っていたのですが、一気に忙しくなり結局作業は明日に持ち越されました。

青く染まった新生ボートでいざ出発

Kilimo Bayの真ん中にポツンと浮かぶKilimo Island。木も土も無い、岩だけの小さな島です

本日のサンプリング開始。手前にいるのが新メンバーのKashindye研究員。最初、あまり喋らないので内気な人なのかと思っていましたが、馴染んだらおしゃべり好き冗談好きの典型的タンザニア人でした

分厚い唇が特徴的な

Haplochromis chilotes。生息環境の好みにちょっと癖のある種で、今回採れたのはこの1個体だけでした

真っ黒な体に尾びれの外縁だけ赤く染まる

Neochromis greenwoodi。派手な色彩の多いビクトリアシクリッドの中に混ざると妙に目立ちます

Pundamilia

Pundamilia属の1種。体色の特徴から、前回紹介した

P. nyerereiと、同属

P. pundamiliaとの交雑個体ではないかと思われるものです。ビクトリアシクリッド分類の面倒臭さを象徴する1種と言えます

TAFIRI桟橋の近く、Nyegezi湾の一番奥に位置するアシ帯。左側は小さな川の河口になっているのですが外見からではまったく判りません

今回の目的種の一つ、

Brycinus属の1種、未同定。カラシン科の特徴として、背びれと尾びれの中間に小さなあぶらびれがあります

2018-01-18 買い出し

今日は、午前中は昨日の標本処理をして、午後から町に買い出しに出かけました。事務用品の補充と、ホルマリン液を保管するための密閉容器の購入が主な目的です。ホルマリンは劇物なので内蓋のついたしっかりした容器で保管しないといけません。ホルマリンを購入した薬局では小さな容器しか置いていないので、水の貯蔵タンクを売っている店を訪ねて回ります。幸い、1件目の店でなかなか良い容器が見つかったので即決。

帰り道に、ムクユニの市場で野菜とニワトリを買って帰宅しました。

街中はいつも渋滞しています

中心街の港湾区キルンバの巨大な魚市場。JICAの援助により建築されたものです。主にダガー(コイ科の小魚)の干物が売り買いされています。他にもティラピアやナイルパーチの干物や燻製が多く見られます。屋根にはおこぼれを狙うアフリカハゲコウがたむろしています

ダガーの干物はこんな感じで売られています。最も安価な動物性たんぱくとして、多くの家庭の食卓を賑わせています(写真はキルンバ魚市場ではなくムクユニで撮影しました)

市場でニワトリを1羽購入。その場でさばいてくれます。同グラムの価格としては、ダガー≪ヤギ肉<ティラピア<牛肉≒ナイルパーチ≪ニワトリ といったところ。ニワトリは高級品です(ちなみに、豚はムスリムに配慮してか、一般の市場やレストランではほぼ見かけません)

翌日ハウスキーパーさんに作ってもらった鶏肉のトマト煮。大変美味でした!

2018-01-19 Shadi遠征

今日は、思い切り足を延ばしMwanza Gulf南部のShadiポイントに向かう事にしました。Nyegezi Rockから南に約6㎞、ボートで50分ほどの距離になります。ここはNyashishi川という比較的大きな川の河口にあたり、シクリッド以外の標的種の多くがこういった環境に生息しているはずなのです。先日のサンプリングでアフリカカラシンは多く採れましたが、その他の標的種であるシノドンティス(

Synodontis)とトゲウナギ(

Mastacembelus)は全く採れなかったので、これらの採集を目的として網を張りました。

Nyegezi Rock、Kilimo Islandを通り抜けて一路南へ進みます。1時間弱かけてようやくShadiに到着、早速Nyashishi川河口を目指します。河口部はホテイアオイに覆いつくされ、水深3mから先に進めません。実はこのホテイアオイ、外部から持ち込まれて大繁殖した「侵略的外来種」の1種です。浮遊性植物(浮き草)なので風に流されて各地に移動し、競争相手のいない水辺で大繁殖しています。船着き場を覆いつくして船が出入りできなくなったり、植物プランクトンの光合成を阻害して食物連鎖のバランスを崩したりと、大きな被害を与えているのですが、まさかこんな形で我々が被害を受けるとは思ってもみませんでした。

これ以上上流に進むのはあきらめ、ホテイアオイの際やパピルス帯で網を設置します。さて、その成果ですが……シノドンティス2個体にトゲウナギ1個体という大変残念なものでした。シクリッドも、さして珍しい種も見当たらず。もう1回網を落とそうかどうしようか、と迷っているとやにわに灰色の雲が空を覆いつくしてスコールの気配です。慌てて荷物をしまって帰路に着きましたしましたが、

道中雨と向かい風に捕まり、レインコートの隙間から入り込む雨水と水しぶきでずぶ濡れになりました。踏んだり蹴ったりの一日となりましたが、まあこんな日もあります。近日中にリベンジを誓って帰還しました。

Shadiの内湾、Nyashishi川の河口。本当はもう200m上流に進みたかったのですがホテイアオイに阻まれて叶わず

ホテイアオイ、英名Water Hyacinth。花はきれいなんですけどね……

2個体だけ網にかかった、

Synodontis victoriae。背びれと胸びれにはノコギリのようなギザギザがついた棘があります。網はボロボロになるわ手が傷だらけになるわで大変扱いにくい魚です

たった1個体だけ採取されたトゲウナギ

Mastacembelus frenatus。ウナギと名前に付いていますが、二ホンウナギとは全く異なる系統の魚です。写真では分かりませんが、背びれに短い棘(きょく)が多数並ぶのが名称の由来でしょう。釣り上げたMhojaのドヤ顔がすごかったですが、それだけの価値がある釣果でした

雨雲がやってきたので慌ててレインコートを着込みます。この後、無防備な下半身を水しぶきが襲ってずぶ濡れになりました

2018-01-20 情報収集、旧友との再会

調査目的の1種であるビクトリア湖在来ティラピア(

Oreochromis esculentus)が生息するLake Malimbeへはボートでたどり着けないためゴムボートを自動車で輸送します。そのための陸路下調べと情報収集を兼ねて、Malimbe近郊に住む旧友を訪ねました。まずはTAFIRI先代ドライバー、Marco邸へ。半年前に定年退職したばかりで、今回ドライバーを務められなかった事を残念がってくれました。タンザニア人の常として客人の歓待が大好きで、話の合間に次から次へと食べ物飲み物が振舞われてすっかりおなか一杯になりました。「inatosha, nimeshiba sana!(もう結構、満腹です)」と腹を抱えるととゲラゲラ笑いながら開放してくれました。

次にTAFIRIでアルバイトをしていたAbel宅へ。前回調査時にはゲストハウスの管理を主に勤めていたのですが、庭いじりが好きで休日もゲストハウスにやって来ては庭を耕すので「今日は何を植えたの?」等と雑談をしたものでした。「結婚したい人がいるんだけど婚資が貯まらない(タンザニアでは、結婚の際男性が女性の実家に金品を送る習慣が残っています)」と嘆いていたのですが、その後無事結婚しており、奥さんと小さな娘さんが一緒に出迎えてくれました。そこで金が尽きたのか、自宅はもっぱら日曜大工で製作中との事。「まだ電気が通ってないから今年は電線を敷く予定なんだ」と楽しそうに語ってくれました。ここでもまた食事が振舞われそうになったので「さっきMarcoの家で沢山食べてきたところなんだ!」と断りを入れ、それでもとパンとジュースを振舞われたので、頑張って腹に収めた後に別れを告げました。

肝心のMalimbe情報収集は大して進展しませんでしたが、旧友がみな元気でやってるのを知り満足しつつ帰宅しました。

道なき道を進み、Marco氏の家を訪ねます

Marco宅が見えてきました。立派な家です

庭で昼食を振舞われました。ポップコーン、白飯、野菜炒め、ティラピアの素揚げ、焼き肉、ジュースにカシューナッツ……「ミルクもいるか?」と言われて敢え無くギブアップ

最後に、ご家族と一緒に記念写真。Makoye氏が言うには、別宅がありそこに第2第3婦人が住んでるのだとか。「クリスチャンなのにいいの!?」と聞いたら「タンザニアでは普通だよ!」と笑われました。やるなMarco

お呼ばれのハシゴでAbel氏宅へ。山の斜面に無理やり建てた感のある彼の新居は完全自作。残念ながら家までの道はまだ手を付けていないらしく、単なる岩だらけの斜面でした

居間にご案内。天井はそのうち追加するのでしょうか……

中庭からLake Malimbeが一望できます

同じく中庭から見下ろすMalimbe市街。家はまばらですが、近くに大学もあるなかなかの好立地です

2018-01-21 風景写真など

本日は日曜なので調査はナシ。ゲストハウスでのんびりしつつ、伝票整理やフィールドレポートのアップデートなど行っています。特筆すべき事件も無いので、幾つか写真を紹介して終わりたいと思います。

ムワンザ中心街に数年前に誕生した巨大ショッピングモール、通称「Rock city」調査終了前に一度遊びに行ってみたいと思っています

ハウスキーパーさんのお手製夕食。左から、ムチチャ(葉野菜)の炒めもの、牛肉とトマトのパスタ、マンゴー。どれも大変美味です。特にマンゴーは、その辺に木が自生しており樹上で熟したものが市場に並ぶためどれもこれもとても甘いです

お手製料理その2。日本人隊直伝の「肉じゃが」です。市場にジャガイモが売っていて、高級スーパーには中国製の醤油があるのでこんな芸当も可能。醤油の風味が日本とちょっと違いますが、トマト煮三昧の食事の中でよいアクセントになります

露店で買った焼きもろこしをほおばるMakoye氏。1本400シリング(20円)と大変お安いですが、日本のスイートコーンと違って粒は固く甘みは無きに等しいです

ゲストハウスからTAFIRIに向かう路上で見つけたアフリカマイマイ、さすがのデカさです。サイズを比較するものが見当たらず、リュックからUSBケーブルを引っ張り出して並べてみました

2018-01-22 調査再開

日曜はオフに充て、すっかりリフレッシュして月曜の調査に向かいます。今日はNyegezi湾のアシ帯で再びアフリカカラシンを狙います。また、前回空振りした2種を狙うために、従来の刺網だけでなく小型張網も試してみることにしました。岸から沖に向かって絞り込むように網を広げ、迷い込んだ魚を閉じ込める仕組みです。以前の調査で持ち込み、使う機会がなかったのでお蔵入りしていた品が倉庫の片隅で埃をかぶっていたのを引っ張り出してみました。

最初にアフリカカラシンを再度採集するために前々回と同じ場所に刺網を2枚設置。次に、少し奥に回り込んで、石組みでできた水産局の桟橋に沿って刺網をもう1枚。こちらはシクリッド目当てです。その後で、川の河口に向けて口を広げるように張網を2枚設置。2時間ほど放置して回収に向かいます。

アシ帯の網からは期待通りアフリカカラシンを回収。さて次に桟橋付近の網の回収を始めたところ、初っ端から鈴なりのシクリッド達。どうやら、ものすごく魚影の濃い場所だったようです。網を引っ張ると、ひっきりなしにシクリッドが現れます。予想外の成果に喜ぶのもつかの間、あまりに数が多すぎてバケツがシクリッドまみれになるのに「これはやりすぎたか……」と不安がよぎります。結果として、回収に時間をかけすぎたためにほぼ全てのシクリッドはバケツの中で死亡してしまい、珍しい種も含まれていたのに状態の良い写真を撮ることができませんでした。こういう場合、1匹1匹を網から外すをの途中で断念し、魚が掛かったままの網を回収してさっさと引き上げて撮影を始めるのが最善手だったのですが、その辺の勘所がまだ取り戻せてないようです。一度TAFIRIに戻り、張網の回収はMhoja達に任せて撮影にかかります。撮影が一通り終わった頃に帰ってきましたが、張網に掛かっていたのは極小サイズのシクリッド若魚と謎のカダヤシ科が数匹だけ。

シクリッドの採集成果はイマイチに終わりましたが、アフリカカラシンは無事目標数に達したので及第点といったところでしょうか。次に期待です。

張網の確認をするMhoja氏。赤い網に沿って魚が移動し、青い袋網に入り込んだ魚は外に出られなくなります。「もんどり」と呼ばれる伝統的な漁網の仕掛けです

河口に口を向け、沖に袋網を延ばすようにして設置します

シクリッドも少しは欲しいな……と思って余興で仕掛けた3枚目の刺網。これがあとで大変な事に

2時間後、鈴なりです。この状態が網のほぼ最後まで続きました

超レア種、

Haplochromis microdon(?) 以前の調査で、1万以上のシクリッドを集めた中でたった2個体しか確認できなかった種です。先日紹介した

Haplochromis sp. Matumbi hunter と同じLipochromisグループに属し「稚魚食者」と呼ばれる非常に特異な食性を持ったシクリッドです。生鮮色が失われたのが残念でなりません

Haplochromis xenognathus

Haplochromis xenognathus上あごが下あごより突出し、上顎歯が下顎歯に被さるという特異な形態を持ったシクリッドです。砂泥地から砂泥地と岩場の境界に多数生息しています

張網に入っていた極小のカダヤシ科。このグループの分類はまったく知識がないのですが……誰か分かる人いますか?

2018-01-23 標本観察,レア種再び

今日は標本整理と次の調査準備のためラボで仕事です。まずは,Lake Malimbe遠征のために使用するゴムボートの状態確認から。長い間倉庫に押し込められていたとの事でゴムが劣化して空気漏れする箇所もあるだろうな……と思っていたのですが,空気漏れどころではありませんでした。何と,ネズミが囓って大穴が。これはラボの機材で修理は難しいという事で,街中に修理に出しました。

ドライバーを見送って,次は標本整理。ビクトリアシクリッドの分類は成熟オスの体色が重要ですが,同様に重要なキーになるのが歯の形と歯並びです。太く大きい歯がまばらに並ぶのは魚食性,細長く内側に湾曲した小さな歯が並ぶのは貝食性,平べったく先端が二股に分かれた歯がブラシのように密に並ぶのは苔食性……といった風に,歯の形状と食性がリンクしており(例外もままあります),ビクトリアシクリッドを種以上属未満のレベルでグループ分けする時に役立ちます。体色はそっくりなのに歯の形状が違うため別種と判明するケースもままあります。

ホルマリン固定した魚体標本を取り出して,実体顕微鏡で観察します。標本を照らす光源が無いので,日の明るいうちに廊下に顕微鏡を持ちだし,手すりの上で観察開始。位置的に中腰になるので長時間の観察は割としんどいです。

夕刻前に,野外調査に出ていたTAFIRI研究員Mlaponi氏のグループが帰ってきました。ねぎらいがてら,採集物を見せて貰うため船着き場へ向かいます。環境調査のため定量的なサンプリングを行なっており,我々のように採集した魚をより分けず取れた魚はすべて記録します。当然状態の悪いシクリッドの山ほど取れますが,シクリッドの分類は非常に難しいので「

Haplochormis spp.(ハプロクロミス属の複数種,未同定)」というカテゴリーでひとまとまりにして記録されます。Mlaponi氏から「シクリッド分類の専門家なんでしょ,分けてみてよ」と挑発(?)されたので腕まくりして仕分を試みました。その中で,昨日取れたばかりのレア種

Haplochromis microdonらしきシクリッドが6個体も! 「これ,測定終わったら貰っていい?」と聞いたら快く分けて貰えました。お礼にしっかり分類せねば,と奮起し,10種程度を仕分けて報告しました。標本観察は中止して,貰った個体の標本作成作業に入ります。採集ポイントのGPSデータ貰ってなかった……と気付いたのは日が暮れ,ムラポニ隊が帰宅した後の事でした。

ゴムボートに開けられた大穴。ここまで大きな穴だと自転車のパンク修理の要領では修理しきれません

実体顕微鏡とシクリッド標本。通り過ぎるTAFIRI職員が「pole na kazi(お疲れさま)」と声を掛けてくれます

昨日採集したレア種

Haplochromis microdon(?)の口を観察。稚魚食者の歯並びは独特で,ビクトリアシクリッドの中では判別は楽な部類に入ります

朝方,調査に出かけるMlaponi隊。昨晩の風でボートを覆ったホテイアオイを取り除くことから始まります

Mlaponi隊が採集したシクリッドを大雑把に仕分けしました。左の大きい魚とその上の小さな魚はティラピア,あとは全部

Haplochormis spp. です

昨日1個体だけ取れてビックリした

Haplochromis microdon,まさかの再対面です

2018-01-24 Shadiリベンジ

今日は,シノドンティス狙いで2回目のShadi遠征です。

前回の調査では2個体しか採集できなかったのですが,その理由には心当たりがありました。シノドンティスは夜行性のものが多いので,日が昇ってからは植生帯や岩の隙間に潜り込んでじっとしている可能性が高いのです。日没後が狙い目のはず,と思いMhojaと相談しました。深夜の調査はちょっと危険という事で,早朝に出発し夜明け直前に刺網を入れる事にしました。

当日集合は早朝4時半。真っ暗な夜道を歩いて船着き場に辿り着きます。ハンドライトと自動車のヘッドライトを頼りに急いで準備を済ませ,いざShadiへ。月明かりも無い深夜の湖に船外機と水しぶきの音が響きます。私の目では正真正銘の暗闇なのですが,Mhojaが的確に指示を出しボートの進路をコントールします。タンザニア漁師の視力は驚くほど鋭く,この暗闇でも地形が見えているようです。

1時間ほどボートを走らせ,無事Shadiに到着。夜が明けるまで30分ほどしかありません,ヘッドライトで手元を照らしながら慌ただしく刺網の準備を進めます。地形が見えないため,Mhojaに「Gogogo(シノドンティスの現地名)がいそうな所適当に網入れて!」と大雑把な指示を出し,日が昇りきる前に何とか4枚の刺網を投入できました。その後,地元の漁師を探して周囲を探索。「Gogogoはいないか,いれば買うよ!」と声を掛けて回り,5槽目の船で当たりを引きました。刺網に絡んだ大量のシノドンティスを発見して「これ,これ頂戴!」と言うと大笑いしながら交渉に応じてくれました(お金になる魚はナイルパーチとナイルティラピアで,他の魚はいわゆる“雑魚”扱いです)。

バケツ一杯のシノドンティスを購入し,これで最低限の個体は確保できたな,と安心して刺網の回収に向かいました。するとこちらでもシノドンティスが鈴なりに。しかも,漁師から買った種とは別種のシノドンティスです。大はしゃぎで回収し,写真撮影とタグ付けに入ります。混獲物のシクリッドも回収し,意気揚々と帰還しました。

眠そうなMhoja,Mohammed氏を帰し,急ぎ標本作業に。数百種も生息するシクリッドと異なり,湖産のシノドンティスは2種しかいません。体色の微妙な違いで種を判別する必要が無いので,全個体の写真を撮る必要はありません。数個体の写真撮影を済ませ,DNA解析用サンプルを採集してさっさと処理を済ませました。

そのまま眠ってしまいたいところですが,今日はもう一仕事。午後はLake Malimbeの下調べに向かいます。明後日の調査の前に,ゴムボートを持ち込むための通路整備をしなければなりません。この湖の周囲は全てパピルスやアシの密生した沼沢地になっており,下草を刈って通路を作る必要があります。現場到着後,地元農民を捕まえて交渉開始。謝金を支払って,草刈りと当日の荷物運搬を依頼します。スワヒリ語が心もとないので,交渉はすべてMakoye氏に一任です。2名に2日間,計5万シリングで働いて貰う事になりました。「少し高かったかな?」とMakoyeが笑っていましたが,外国人価格という事で許容範囲内です。「明日様子を見に来るよ,草刈できてたら半額払うからね」と約束してお別れ。ラボに戻って,残りの標本処理を済ませます。

何だかんだと作業があり,全て終了したのは18時過ぎ。夕食をかきこんだ後シャワーも浴びずに就寝しました。お疲れさまでした。

早朝5時前のTAFIRI桟橋。街灯があるわけもなく,周囲は真っ暗闇です

夜明け前の船出。沖に見える明かりはダガー(コイ科の小魚)漁の灯火です

ヘッドライトを頼りにサンプリングデータ記入。地形図は半ば当てずっぽう,後ほどGPSデータでポイントを確認します。

夜が明けてきました。残り1網。急いで場所を選びます

深夜の漁を終え,帰宅中の漁師。声を掛けて引き留めます

網を見せて貰った所,小さなナイルパーチの間にシノドンティスらしき鰭が!

より分けて貰ったバケツ一杯のシノドンティス。大漁です

横から見るとこんな姿。ビクトリア湖および周辺水系に生息する

Synodontis afrofischeriです

我々の刺網で採れたもう1種のシノドンティス,

Synodontis victoriae。体側の水玉模様が特徴です

2018-01-25 Malimbe遠征準備など

昨日の疲れで少し寝坊。9時過ぎにラボに向かいました。今日は標本整理と明日のLake Malimbe遠征準備に充てます。

形態測定用の魚体標本はホルマリンで固定されます(

1月13日記事参照)。最初の数日は,伸ばした魚体やひれが曲がらないよう体を横にした状態を保持し,ホルマリンが浸透しやすいようスペースに余裕のあるコンテナで保管されますが,採集個体が多いため固定完了した標本は頭を下にして縦置きし,標本瓶に詰め込んでいきます。連日100個体近い標本を採集しているので,あっという間にスペースが埋まっていきます。この時,余裕があれば形態測定や手動手の見直しなども行ないます。

午後からは昨日に引き続きMalimbeの下見。果たして草刈は無事終了したのだろうか,と若干不安だったのですが,到着してみると立派な道ができていました。自慢げな顔の農民に先払いの2万シリングを支払い,「明日もよろしくね!」とお願いして引き返しました。

明日はいよいよLake Malimbe調査です。ゴムボートを準備する手間を考えてると,いつもより早めに出発せねばなりません。今日も早めに就寝する事にします。

昨日固定したシクリッド標本。時間が無く大雑把な固定処理をしたせいで,背鰭臀鰭が伸びきらず畳んでしまっています。口が開いているのは酸欠死したためで,これも標本としてはよろしくありません

昨日処理しきれず氷漬けのままにしておいたナマズ達。体表の粘液が剥離して水がドロドロになっています。この粘膜のせいでホルマリン浸透が若干遅く,固定に手間取ります

茂みをかき分けてMalimbeへ

手前の岩場からLake Malibeを望みます。昨日,「ここから道を作るよ!」と言っていた場所に……

立派な(?)道ができました

2018-01-26 Malimbe調査

今日はLake Malimbeの調査です。ビクトリア湖に隣接した小さな湖で,「サテライトレイク」と呼称されます。標的はビクトリア湖固有のティラピア,

Oreochromis esculentusです。元々は湖全域に生息していた種ですが,ナイルパーチなどと共に商業目的で移入されたナイルティラピア

O. niloticusの影響で湖ほぼ全域から姿を消し,現在ではMalimbeのようなサテライトレイクに少数が生き延びています。今回の調査のために,専門家であるMzuku元研究員(定年退職)に協力を依頼しました。事前の打ち合わせでは「

O. esculentusはいっぱいいるよ,採れる場所も分かる。ただ,最近ナイルティラピアとの交雑が進んでいて……」と気になるコメント。期待と不安半々で調査に向かいます。

車にゴムボート他調査機材を積み込んで,いつもより1時間早く出発。湖岸まで車が入れず,機材を人力で運ばなければならない事,ゴムボートのセットアップに時間が掛かることを考慮しての時間設定です。鋪装道を逸れ,細くデコボコした道を進んで約30分。自動車を止めて機材を下ろし,重たいボートや氷入りのクーラーボックスを皆で手分けして運びます。両手の塞がった状態で岩と草まみれの細道を上り下りするのは中々の重労働。調査の前に早くも息が上がります。

湖手前の岩山に機材を広げ一休憩。Mhoja達は早くもゴムボートの組立てに入ります。ゴムボートの底にアルミフレームと板をはめ込み,足踏みポンプで空気を送り込み……これも重労働,皆の額に汗が浮かびます。組み上がるのに40分程要し,皆でボートを持ち上げ湖畔まで運びます。下草を刈って道を作ったとはいえ,湖の周囲は一面の泥沼。一歩足を踏み出す度にふくらはぎの上まで沈み,真っ黒の泥水が足を覆います。不快感をこらえてようやく調査態勢が整いました。船外機は持ち込めないのでパドルで湖に繰り出します。(

参考動画)透明度は約70cm。ビクトリア湖の普段調査しているポイントの透明度はだいたい100-250cm程度ですから,かなり濁っています。

さてどこに網を落とすかな……と考えている所にトラブル発生。修理を終えたばかりなのに,横から勢いよく気泡が浮かんできます。湖の真ん中では応急処置もできませんので,絶えず空気を送り込みながら調査を続行します(

参考動画)。慌ただしく網を下ろし,空気が抜けきらないうちに岸に上陸。待機していた農民に空気入れを手伝って貰い,網の回収は乗組員を減らすためMhoja, Mohammed両名に任せ,我々は岩場で待機です。

1時間後,ボートが戻ってきたので再び泥道をかき分け魚の受取りに。Mhojaが差し出したバケツには中々の数のティラピアが泳いでいました。バケツを受取り,期待に胸を高鳴らせて写真撮影のため岩場に戻ろうとすると,バケツ満載の水の重量で足が太ももまで泥沼にはまってしまい,前にも後ろにも進めなく……「Nipe saidia! (助けて)」と悲鳴を上げるとMakoyeが大笑いしながら手を引っ張ってくれました。

気を取り直して岩場に上り,写真撮影を開始します。写真を撮りながら,Msuku氏のレクチャーを受けます。「この体が白っぽいのは

O. esculentus。こっちの黒っぽくて尾びれに縞模様が入ってるのはナイルティラピア。それで,この辺のが両種の交雑っぽい個体。尾びれに薄い縞模様が入ってるんだ」そう言われてティラピアを眺めると,

O. esculentusの体色をしているけど尾びれの模様が怪しい個体がちらほら……いや,ちらほら所でなく過半数です。Msuku氏のコメントによると,彼がこの湖で最初にナイルティラピアを確認したのは2002年,その時はたった2個体だったそうです。わずか16年で過半数に至るまで交雑が進んだ事になります。ビクトリア湖における外来種問題というとナイルパーチが有名ですが,我々はナイルティラピアの移入もまた,深刻な環境問題であると認識しています。外来種問題は大きく分けて「外来の捕食者が在来種を食べ尽くす」「特定の生息環境を好む外来種が同一環境に生息する在来種を駆逐する」「外来種と在来種が交雑して遺伝子が置き換わる」などのパターンがありますが,ナイルパーチは1番目,ナイルティラピアは2番目と3番目の複合です。

これは困ったな,と思いながら,できるだけ

O. esculentusの特徴の強い個体をより分けていきます。最終的に,目標数の6割程度の個体を暫定的に本種と同定し標本にしました。交雑っぽい個体も数個体より分けて標本にします。こちらは外部形態と遺伝子浸透の相関を調べるためのサンプルとして,将来の研究課題に取っておく予定です。

数が足りないのでもう一度標本採集に来る必要がありますが,残された時間を考えると時間を取れるかどうか微妙なところです。頭を悩ませながら本日の調査を終えました。

ゴムボートを荷台に積んでいざ出発

Malimbeまであと200mの地点で道が途切れます。右は研究協力者のMsuku氏

細く起伏の激しい一本道を,荷物を担いで往復します

Lake Malimbeの風景。直径400mほどの小さな湖です

湖手前の岩山でゴムボートを展開

スタッフ総出でゴムボートをセットアップします。空気入れは中々の重労働!

ボートを担いで岩山を下り,湖畔を目指します

通路は沼地に刈った下草を敷き詰めただけなので,体重を掛けるとこの通り……

櫂を漕いでポイントに向かいます

いきなりトラブル発生。足踏みポンプで空気を送り込みながらの自転車操業です

Oreochromis esculentus

Oreochromis esculentus。銀白~赤の体色と細かい鱗が特徴です

移入種のナイルティラピア

O. niloticus。体表と尾びれに縞模様があります

問題の交雑(?)個体。尾びれにうっすらと縞模様があります

Haplochormisグループのシクリッドもいます。ビクトリア湖では見ない種で,非常に赤みが強いのが特徴です

もう1種,こちらは青黒い種です

2018-01-27 Malimbe再訪,自動車故障

昨日の調査で

Oreochromis esculentusの必要数が集まらなかったので,地元漁師に「ティラピア集めてくれたら買うよ」と話して帰還しました。いつもはもう少し早い時間に漁をしてるから早めに来たら漁獲物見せてやるよ,と言うので今日もMalimbeに遠征です。

しかし問題発生。未舗装道がデコボコすぎたせいか車体下部のカバーが外れ,金属が折れ曲がって道路を擦るようになっていました。何か,いつものガタガタ音と違うぞ……と気付いた時には時既に遅し。派手に折れ曲がった金属はどうやっても元に戻らず,未舗装道でジャッキをのせても土台が沈んで車体が持ち上がりません。

一度町に引き返し,応急処置を施したあとでもう一度Malimbeへ。無理をして向かったのに,漁師の漁獲物はことごとくハズレでした。肩を落として町に戻り,車を修理業者に預けたところでタイムオーバー。何も得ること無く一日が終わりました。

明日は日曜で調査予定が無いのが不幸中の幸いでしたが,日曜に業者が仕事をしてくれるのか,果たして月曜までに修理が済むのか……残り少ない調査時間に予定外のトラブルは堪えます。

車体底から剥がれて地面を擦る謎のパーツ

応急処置を試みるMakoye氏

地面が柔らかくジャッキで車体が持ち上がらないので,ジャッキを使って金属を折り曲げる荒技に出ます

本日の漁獲物。ハイギョにナイルティラピア,

O. leucostictus(もう1種の移入ティラピア),あとは交雑個体でした

2018-01-28 休日

本日は伝票や採集データの整理を行い,あとはオフに充てました。というわけで特別なトピックも無いので,幾つか写真など紹介します。

研究所に出没するサバンナモンキー。好奇心旺盛で,屋根の上で暴れて人を驚かせたり,人が居ない間にラボの入口に置いた物品をいじったりと困ったやつです

ビクトリア湖のシラサギ。鳥の分類はまったくの専門外なのですが,コサギのように見えます

TAFIRIムワンザ支所長のMsiba博士と記念写真。お金に関してはシビアですが,それ以外は陽気なオバチャンです

TAFIRIムワンザ前所長Katunzi氏の自宅にお呼ばれして記念写真。現役時は非常に厳格な人で調査の際色々苦労しましたが,今ではすっかり好々爺です

巨大な蟻塚。ムワンザ郊外でよく見かけます。タンザニアではシロアリが猛威を振るっており,枯れ木や木材はあっという間にシロアリに食い尽くされます。

ナイルオオトカゲの死体。1mを優に超える大型トカゲで,湖の岩場によくいます。巻貝が好みらしく,本種のいる岩場の下には砕けた巻貝の欠片が散乱しています

サスライアリの行軍。画像をクリックすると動画が観られます。

1月15日記事も参照下さい

ムワンザでよく見かけるトカゲ。動きとポーズがスパイダーマンを連想させます

2018-01-29 エビと貝の採集

1月の最終週に入りました。2月7日(水)にムワンザを経つ予定なので,今週一杯が野外調査の期限です。採集個体の一覧と採集予定リストを比べつつスケジュールを調整していきます。

本日は標的の無脊椎動物2種,ヌマエビ

Calidina niloticaと巻貝

Bellamya unicolorを狙います。どちらも植生帯の水底に生息する種なので,近場のNyegezi湾で採集を試みました。ついでに張網の再挑戦と,湾中央部の深場に刺網を1つだけ設置しました。前回,桟橋近くの岩場で大漁に採れすぎたので今回は控えめに。また,シクリッドは岩場と砂泥地では構成種が全く異なるため今回の調査で未発見の種が見られるかも,という期待もあります。

最初に張網と刺網を設置し,その後でたも網を抱えてヌマエビの探索へ。「エビくらいその辺でいくらでも採れるだろう」と思っていたのですが,何度底を掬ってもエビが見つかりません。これはどうしたことだ? と頭を傾げていると,草の茂みからシクリッドの死骸が出て来ました。どうやら,地元漁民が最近ここで毒を流したようです。エビは毒物に非常に弱いので全滅したのでしょう。慌ててボートを繰り出し,別のポイントに移ります。

湾の一番奥,ホテイアオイが風に吹かれて密集しているポイントで再挑戦しました。環境的にはヌマエビが好む場所のはず……ただし,ホテイアオイが密集して,たも網が水底に届く水深に辿り着けません。ボートを少しバックした後に思いっきり突っ込みました。何とかたも網が底に届くポイントまで辿り着き,肘の先まで水に浸かって水底をさらうと……いました。かなりの数のヌマエビです。DNA解析に必要な数は30個体ですが,サイズが非常に小さく,シクリッド標本のように体の大部分を形態測定用に残して体の一部をDNA解析用に,という処理ができませんので,形態測定用に10個体ほど追加で採集します。巻貝がまったく採れなかったので場所を変えようとボートエンジンを始動しましたが,船底に貼り付いたホテイアオイがスクリューに絡みついてまったく進みません。乗組員総出で回りのホテイアオイを掬い上げては遠くに放り投げ,20分ほど格闘してようやくボートが動きました。このように,ホテイアオイは風に流されては船着き場を埋め尽くして出漁を困難にさせるため,地元漁師も大いに困っているそうです。外来種問題の意外な一面に触れました。

ホテイアオイを避けつつ,巻貝を探して浅場をうろついていると,石組みの桟橋の浅瀬に大漁の巻貝が生息するポイントを見つけました。この日は昨日から殆ど風が無く,水中の懸濁物が沈殿して非常に透明度が良くなっていたのが幸いしました。桟橋に船を横付けし,身を乗り出して巻貝を集めます。こちらもあっという間に30個体を達成したので満足してポイントを後にして網の回収に向かいました。

張網は相変わらず成果無し。一昼夜ほど放置しておく必要がありそうです。刺網は,2個体

Haplochromis microdonが採れた他は予想通りの種が少数採れたのみでした。10年前の調査と比べて,一部の種の分布域や生息密度が変化した他は大きな変化は無さそうです。これはこれで重要な知見ですから,採集個体はしっかり記録しておきます。

ヌマエビ一度氷水で死亡させたあとに半数を100%エタノール,残りを70%エタノールで固定し,巻貝は標本処理に少々手間が掛かるのでTAFIRIの飼育水槽でしばらく飼育する事としました。これまで採集経験の無かったエビと貝が一度に採れて大成功……と思っていたのですが,後日巻貝を標本固定した際,種を間違えた事に気付きました。手痛い失敗です。

今年度定番のポイントとなったNyegezi湾奥で採集開始

たも網を覗き込んで首をかしげるMhoja氏。この辺りにヌマエビが沢山いるはずなんですが……

場所を変えて再挑戦。大きなたも網はMhojaの分しか無いので,小型ネットを使ってホテイアオイの根を探ります

いました,ビクトリア湖産のヌマエビです。腹部に卵を抱えています

70%エタノールで固定。固定後赤く変色しますが,時間が経つと白っぽくなります

桟橋の岩組。水の下がよく見えます

山ほど採集した巻貝ですが,後ほど対象種と異なる事が判明しがっかりしました

2018-01-30 トゲウナギ捜索

今日は調査隊を分割しました。標的は数の取れないトゲウナギです。Mhojaのコメントでは,本種は湖本体よりも流入河川で多く見られるとの事。我々の行動範囲でサンプリング可能な河川は2つあり,どちらもボートでの進入は不可能です。

Mhoja達は徒歩でNyegezi湾の奥にあるNkangabile川(

1/22と

1/29記事参照)に進入し,我々は自動車でNyashishi川上流の調査に向かいます。この川はムワンザ周辺の河川では最も大きな川の一つで,Shadi湾に接続しており

1/19記事参照)河口の幅は200m程あります(河口から湾奥部はホテイアオイに覆われて川のように見えませんが)。

TAFIRIから車で30分ほど移動し,国道とNyashishi川が交差するポイントに到着しました。傾斜がほぼ無いため水の流れが見られず,橋桁の前後はアシなど植物に覆われているので川というより水たまりのように見えます。ゴムボートを持ち込むには大袈裟すぎるので,近隣の農家に聞込みして漁網を入れて貰えないか交渉を試みます。橋のたもとに車を止めて,ぬかるみを歩きながら水田の間を歩きます。しばらく歩くと農作業中の農夫を発見。「最近トゲウナギを見ましたか?」と問いかけると「最近は全然見ない」との事。ここはハズレだったかな……と落胆しさらに上流を目指そうとすると,ドライバーのMakoye氏が渋い顔……またもや自動車の故障です。近隣の修理工を探して点検を依頼します。どうやらブレーキフルードのタンクからオイルが漏れていた模様。応急処置の後エンジンオイルを購入し,その場で追加して事なきを得ました。タンザニアでは自動車は高級品かつ必需品なので,スクラップ寸前の車でも騙し騙し使います。TAFIRIの車,外見は良いのですが10年以上悪路で酷使していますし,今後はメンテナンス費に悩まされることになりそうです。

修理に時間を取られたのでこれ以上の調査は諦めて帰還しました。Mhoja隊の成果は……トゲウナギ1個体に,河川湖両方に生息する

Astatoreochromis alluaudi6個体,あと湖本部では該当する種が見当たらない青い

Haplochromisが1個体。トゲウナギは思っていたよりもレアな種のようなので,明日以降は作戦を変える事にしました。Mhojaが知り合いの漁師に電話しまくって,採れたトゲウナギを買い上げるよ,と声を掛けています。

。河川のHaplochromisの種構成と遺伝子組成は,今回の本命ではありませんが別の研究テーマとして非常に興味深いのできちんと標本にしておきます。

Nyegezi湾に注ぎ込むNkangabile川を小さな橋の上から撮影。50mほど奥の湖に繋がっています

Nyashishi川を横切る国道の橋右奥に田植え前の水田が広がります

農夫を見つけてコンタクトするKashindye氏

再び故障した自動車を点検中

整備工場? のひょうきんな若者たち。外国人が珍しかったらしく,ずっと絡まれてました

何とか1個体だけ確保したトゲウナギ。Mhoja氏が釣り上げたそうです,頼りになります

河川と湖の両方に高密度で生息する

Astatoreochromis alluaudi。湖で採集した個体と比べて小型で,若干体側の縞模様が濃い?

河川産の未記載種?

Haplochromis nubilusのように見えるが……

2018-01-31 トゲウナギお買い上げ,ティラピア不発

翌日,早速成果が現れました。Nyashishi川で早朝に網を張った漁師が3個体捕まえたとの事で,Mhojaに引取りに行って貰いました。一方で私とKashindye氏はMalimbeへ。前回車の故障で間に合わなかった(

1/27記事参照)在来ティラピア購入リベンジです。

今回は順調に移動し,時間通りにLake Malimbeへ。早速漁師を捕まえて品揃えを見せて貰いましたが,漁獲物は貧弱でハイギョやナマズが少々,あとは移入ティラピアが2個体のみで,肝心の在来ティラピアは見つかりませんでした。

帰りがてら,Nyashishi川上流の村に池があるというので調査に向かいました。位置的にNyashishi川の源流のように見え,そうならば固有のシクリッドがいるかも!? と興味津々で向かったのですが,湖に居るのは移入種のナイルティラピアばかり。おそらく過去に村人が持ち込んだのでしょう。狭い池でナイルティラピアが増殖すると,他の種は大抵駆逐されます。もしかしたら過去にこの池に固有種がいたのかもしれませんが,今となっては知る術も無く……我々はせめて,今生き残ってるシクリッドを1種でも多く発見し,記録を残すべく調査をつづけるのみです。

このまま手ぶらで帰るのも勿体ないので,少し遠回りをして町の薬局へ。帰国後にマラリアや住血吸虫症が発症した場合に備えてマラリアの薬と駆虫薬を購入しました。他に,撤収時の荷造りのためダンボールやガムテープなども買い足します。調査引き上げまであと1週間,サンプリングと撤収作業を並行する,慌ただしい時間の訪れです。

貴重なトゲウナギ3個体の顔をアップで。同一種ですが,ずいぶん模様にバリエーションがあります

Malibe漁師の漁獲物。左がハイギョで中央がナマズ,右の2個体が移入ティラピア2種

Nyashishi川の上流に位置するZakhem村。そこそこ大きなため池で,上流に川もないので湧水地なのかも。村人に聞いたところ,池にいるのはSato(ナイルティラピア)のみだとか

街中の薬局で購入したマラリア薬2点と住血吸虫対策の駆虫薬。マラリア原虫は特定の薬に耐性を持つ個体もいるので,効かなかった時のために複数の薬を購入しておきます

荷造り用ダンボールを求めて,市内の露天通りへ。雑多なものが売られており,店員の呼び声で賑わっています

2018-02-01 Lake Malimbeリベンジ

昨日のLake Malimbeでの成果が不調だったので,もう一度ゴムボートを持参して採集を試みました。

早朝に辿り着いて早速ボート組立て開始。2度目なので皆作業がスムーズ……と思いきや,またもやボートに穴が。前回の教訓を生かし(

1/26記事参照),持参したパンク修理キットで即座に修理を開始します。おおよそ想定内の時間に調査を開始し,多くの在来ティラピアを採集しました。前回同様交雑由来らしき個体も多く見られたのでできるだけ除外し,何とか規定数の採集に成功しました。規定数を超えた個体に関しては魚体写真とDNAサンプル用のひれを切り取り,魚体はスタッフの晩ご飯として提供しました。

ここ数日調査が上手く行っていなかったので,今日の成果に満足して帰路につきました。調査終了までトラブル無く進んで欲しいところです。

自動車から機材を運び出す調査スタッフ

早速ゴムボートのパンクが発覚,慌てず修理に

狭いボート内で器用に刺網を展開するMhoja氏

大量に採集された在来ティラピア。交雑個体らしきものは除外済

標本の仕分作業中,Mohammed氏が浅場で釣り上げたキノボリウオ科の一種

Ctenopoma muriei。空気呼吸用の器官を持っており,酸欠に強い魚です

2018-02-02 環境DNA採集テスト

調査は今日が最終日。トゲウナギ以外のサンプルは順調に採集でき,トゲウナギは今日一日サンプリングしても規定量に達しないだろうと判断し,今日はちょっと目先を変えて新天地へ向かいました。調査拠点のNegezi湾から西に進み,Mwanza Gulfの西岸Nyaruwambu湾を目指します。わざわざ対岸まで向かったのは,なるべく人が入っていない地点でサンプリングを行なうためです。

今日は通常のサンプリングに加え,環境DNAの採集を試みました。環境DNAとは粘膜や糞から水中に溶け出した微量のDNAで,この微量のDNAを増幅し次世代シーケンサーで配列を読み取ることで,それぞれの環境に生息する魚種を推定できます。近年,環境アセスメントやモニタリングの手法として注目されているこの手法が,ビクトリア湖でも使用可能かテストしてみることにしました。とはいえ,きちんとした解析には清潔なラボと高価な次世代シーケンサーが必要なのでいきなりタンザニアに導入はできません。今回は,「現地で環境水の採集・保管を行ない,日本に持ち帰って専門のラボで解析」という流れを想定し,環境水の採集・保管が現地でスムーズに実行できるか否かを実地で試してみる事にしました。人の来ない地域まで移動したのは,ヒト由来のDNAが混在して解析の精度が落ちることを懸念しての事です。

ボートで40分ほど移動してNyaruwambu湾に到着。折角来たので普段通りのサンプリングも行ないますが,後の作業も考えて落とす刺網は少なめで。ざっと採集・標本作業を終えた後で場所を移動し,いよいよテストを行ないます。

持参した簡易プロトコルを片手に,波で揺れる船上で環境水採集キットを展開してテスト開始。作業工程を後で見直すため,Kashindye氏に作業風景を動画で記録して貰います。非常にデリケートな作業になり,採集した環境水にヒトの唾が混入すると駄目になってしまうため,スタッフに「作業中は喋らず,できるだけ動かないように」とお願いすると,皆神妙な顔で頷いてくれました(が,10分後には飽きて小声で世間話を始めました)

環境水を採集するバケツをハイターで消毒し,ロープをくくりつけて遠方に放り投げて水を回収します。バケツ内の水を注射器で吸い取り,専用のフィルターに水を通します……が,ビクトリアの湖水は非常に富栄養で濁っており,すぐにフィルターが目詰まりします。頑張って注射器を押し込めているうちに口が折れたりと,何度か失敗しながらも何とか作業終了。フィルターをDNA保存用の薬品で満たしてチャック付の袋に封入し,マジックで日付と通し番号を記入しておしまいです。タンザニアにいる間は冷蔵庫で保存し,帰国後DNA抽出作業を行ないます。さて,コンタミ(サンプルの汚染)せずうまくいったか……あとは帰国後のお楽しみです。

対岸のNyaruwanbu湾を目指し,Mwanza Gulfを横断中

Nyaruwanbu湾でサンプリング開始

Nyaruwanbu湾で採集された

Haplochromis plagiodon鮮やかな赤いひれや臀鰭(しりびれ)に多数ある卵形の模様が特徴で,岩場と砂地の境界に多数出現します

環境DNA採集テスト開始。狭い船内に専用のキットを展開し,抜けが無いか確認中

作業中はヒト由来DNAの混入を防ぐためゴム手袋を使用。唾が飛ぶので声も出せません

2018-02-03 市場見学など

今日は土曜でスタッフがお休みなので,遊びがてらムワンザ市内の魚市場を見に行きました。

中心街の港湾区であるキルンバにはJICAの支援で建築された大きな魚市場があり,湖各所で採集された漁獲物が持ち込まれます。Mwanza Gulfのみでなく,湾外の離島やケニア国境付近からも大型の船が魚を持ち込んでおり,ここから陸路でタンザニア各地に輸送される水産物の一大中継地となっています。長期輸送を見越してか生鮮魚介類はごく少数で,大半は干物や塩蔵魚です。中でもダガー(コイ科の小魚で,最も安価なタンパク源)は大量に持ち込まれていました。遠方から運ばれてきた珍しいシクリッドなどは見つからず,ダガーの小売りもしていないようなので冷やかしだけで市場を後にしました。

その後,最近できた巨大なショッピングモールに遊びに行ったらガラガラでがっかりしたり,TAFIRI職員の数名から自宅にお呼ばれしたり,とのんびり休日を過ごしました。

キルンバ魚市場の風景。船で運んできたダガーの干物を袋詰めしてトラックに積み替えます

袋詰めされたダガー,右の方にシクリッドも混ざっています。シクリッドは小骨が堅いため嫌われており,シクリッドの混ざり物が少ないほど高級品だそうです

魚介類の他,バナナも持ち込まれていました

おこぼれを狙い佇むアフリカハゲコウ。大人の肩くらいの大きさがありちょっと不気味ですが,地元民は平然と脇を通り過ぎて行きます

キルンバ近くにあるムワンザ市最大のショッピングモール,通称「Rock City」

立派な建物に見えるが,土曜なのに賑わいはさほどでも無く……

上階奥にはテナントの付かない寂れたスペースが。テナント料が高すぎて地元商店が進出しないそうです

TAFIRI主計部長Matiku氏の自宅にお呼ばれ。広い家屋と庭,離れには牛舎や鶏舎まで。羨ましい

我が相棒Makoye氏の自宅にもお呼ばれ。「いい部屋だろう?」と自慢げです

ただ今増築中との事で,これから内装工事するという部屋の案内されると,奥に異様なオブジェが……

敷地を横切る巨大な岩を取り除く工事費が足りず,岩肌がのめり込んだまま部屋を作ったとの事。何事も大らかなタンザニア人らしい家造りですね

2018-02-05 撤収準備,巻貝標本作業

日曜は休暇とサンプリングデータの整理に充て,今日明日を使っていよいよ撤収準備に専念します。調査機材が乱雑に散らかった部屋を整理し,残存および今回持ち込んだ調査機材の一覧を作成して箱詰めしていきます。

まずは刺網の整理から。天日干で乾かした後ドロや絡まったドロを落とし,それぞれのサイズでまとめて個数と破損状態を確認します。刺網は調査の最重要アイテムですが,調査の度に破れていき採集効率が悪くなります。また,現地で購入できないため,次回の調査で追加する必要があるか,きちんと確認しておく必要があります。幸いにも今回は網の破損が少なく(丁寧に扱ってくれたMhoja達に感謝!)次回は細かい目合の網を数点追加すれば問題無いと判断しました。その他の機材もきちんと乾燥させ,コンディションを確認してダンボール箱の中へ。1日で終わる量ではないので,夕刻まで作業して適当に切り上げました。

夕食後は,ゲストハウスで巻貝のDNAサンプル採集です。巻貝をそのままエタノール保存すると,密閉された貝の内部で軟体部が腐りDNAが壊れてしまいます。また,貝殻は重要な分類形質になるため,なるべく破損させたくありません。分類と遺伝子解析両方に有用なサンプルを作成するため,1)熱湯で殺した貝の身を爪楊枝で掘り出す 2)貝の足の一部を切り出してDNAサンプルとしてエタノール保存する 3)貝殻は乾燥させ,残りの身はホルマリン固定する という手続を取るのがベストです。熱湯に数分晒した程度ではDNAは殆ど破損しないことが分かっており,本手法は「Nikunuki Method(肉抜き法)」として日本人研究者により論文化されています。手法開発も重要な科学研究の一部なのです。

先人の業績に感謝しつつNikunuki開始。2時間ほどかけ,20個体を処理して終了しました。明日は撤収作業の最終日。力仕事になるので早めに寝ることにします。

ラボ内の乱雑とした風景。これからこの部屋を空部屋にしなければなりません。毎回開始前は憂鬱になります

刺網の乾燥。一緒にレインコートや救命胴衣も乾かします。レインコートは若干カビが生えていたので石鹸水で念入りに洗いました

夕食後,ゲストハウスにて標本作業開始です

Nikunuki処理した巻貝。左から貝殻,軟体部(内蔵と筋肉),貝の蓋

2018-02-06 撤収準備続き

今日も朝から撤収作業です。備品のリストを作成しつつ箱詰めし,倉庫室に積み上げていきます。

TAFIRIの倉庫室は物品過剰気味でスペースが殆どありません。部屋の隅に無理矢理スペースを確保し,重たくて大きい箱から順に積み上げていきます。埃がすごいのでタオルを鼻と口に巻いたテロリストスタイルです。持病の腰痛がギシギシとイヤな音を立てますがもう一踏ん張り……。

昼食を挟み。日が暮れる前に何とか作業が終了しました。明日の出発は午後遅くになるので,明日はのんびり挨拶回りできそうです。

箱詰めした調査機材。底面積が採れないので無理矢理上に積んでいます

脇にどけたTAFIRIの備品たち。作業は汗まみれ埃まみれです

2018-02-07 さらばムワンザ,さらばビクトリア湖

今日はいよいよ最終日。あっという間の一ヶ月間でした。ざっとラボと倉庫室の確認をし,TAFIRIスタッフとお別れの挨拶を交わします。「来年また来るよ!」と握手してTAFIRIを後にしました。標本を山ほど抱え,スーツケース2個を持参しての旅立ちです。皆に笑顔で見送られながらTAFIRIを後にしました。

その後無事ダルエスサラームの到着し,諸処の事務手続や挨拶回りを経て,2月10日に無事帰国しました。

長々としたレポートになりましたが,野外調査の雰囲気を知る一助になれば幸いです。(文責 相原)

記念にTAFIRIの風景を一通り。まずは正門から

正面右の事務棟。右の部屋は所長室で,左の部屋は会議室。ささやかな中庭にタンザニア国旗がはためきます

中庭を掃除するBitariho氏。2006年調査からの友人です

飼育棟。室内に水槽が多数配置されており,ティラピアの養殖などが試みられています

研究棟。左端の部屋をラボ室として使用させていただきました。倉庫室は右手にあります

2日間の撤収作業の末,ほぼ空になったラボ室。床の拭き掃除はTAFIRIの清掃員さんにお願いしました

軽食場にて最後のティータイム。チャパティ(発酵させない薄いパン)と砂糖たっぷりのミルクティーが定番です

正門横の警備員詰所。早朝や夕刻遅くに出入りしようとすると声を掛けられます

正門横でくつろぐ番犬

いよいよ帰還。最後に,ゲストハウスからNyegezi湾を望む一枚

二階堂研究室

二階堂研究室